- In Sant’Anna di Stazzema wird im August an das Massaker von 1944 erinnert, bei dem 560 Zivilist:innen von SS-Truppen getötet wurden. Zwei Überlebende berichten von ihren Erlebnissen.

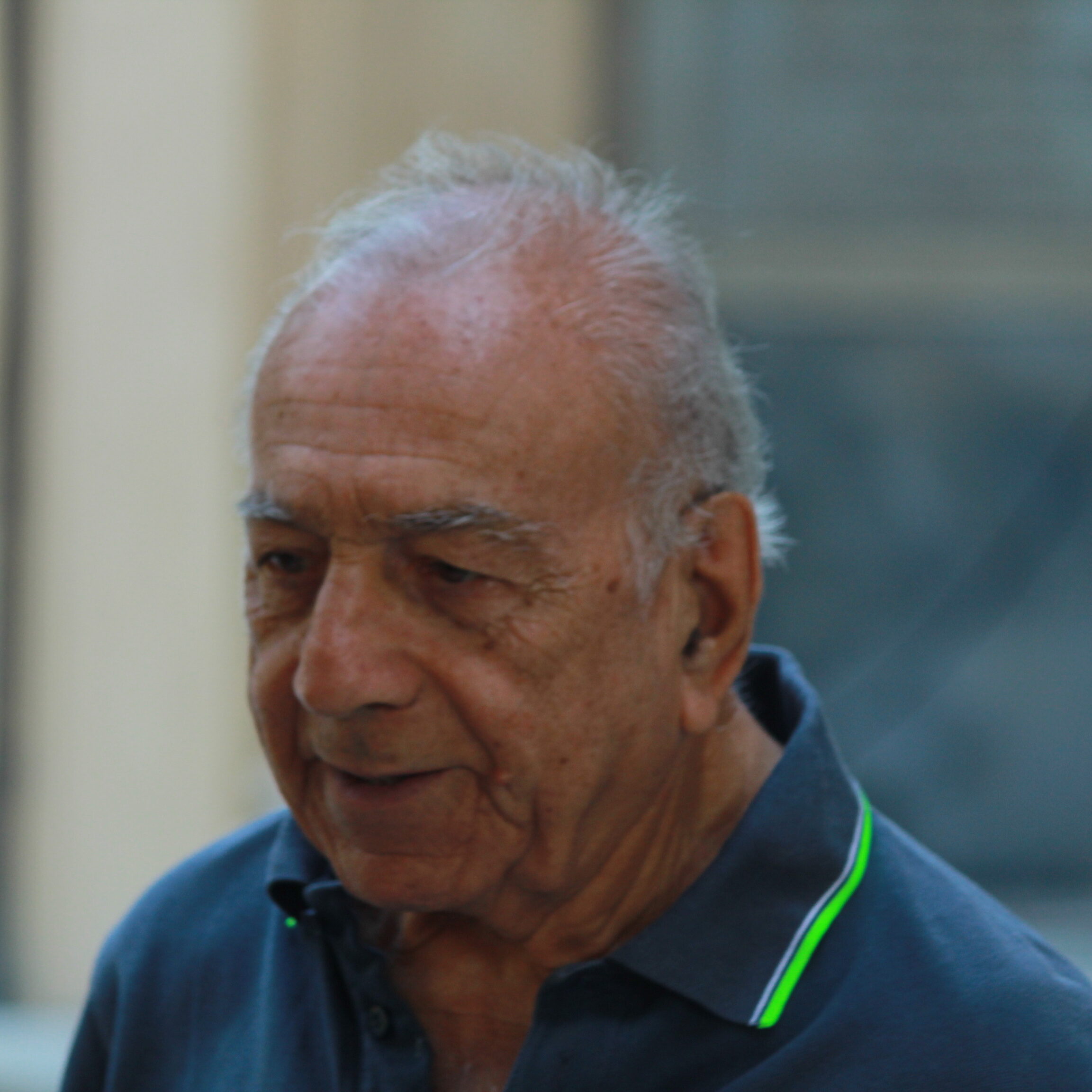

- Mario Marsili (86) überlebte als Kind, weil seine Mutter ihn versteckte und dabei ihr eigenes Leben opferte. Enio Mancini (86) schildert den langen Weg von Hass zu Vergebung und mahnt zur Erinnerung.

- Beide betonen die Pflicht, das Gedenken wachzuhalten, um Faschismus entgegenzuwirken. Das Museum des Widerstands in Sant’Anna dient als Mahnmal gegen das Vergessen.

- Teil eins der Geschichte wurde in folgendem Text von Judith Botte festgehalten: Sant’Anna: Geschichten des Überlebens.

- In Konstanz wird vom 4. bis 31. Mai 2025 im Bürgersaal eine Ausstellung zur Geschichte der Überlebenden gezeigt.

Am 10. August 2023, ein Tag vor den jährlichen Gedenkfeiern in Sant’Anna di Stazzema, haben wir das Privileg, den mittlerweile 86-jährigen Mario Marsili (wieder) zu treffen. Mario Marsili ist eines der Kinder Sant’Annas. Er war sechs Jahre alt, als er das durch Truppen der Waffen-SS verübte Massaker an der Zivilgesellschaft im August 1944 überlebte. In der stillen Atmosphäre vor der kleinen Kirche „San Francesco“ in Pietrasanta sitzen wir im Halbkreis und hören, was ihm vor 80 Jahren widerfahren ist.

Flucht nach Sant’Anna

„Meine Mama, sie hat mir zweimal das Leben geschenkt.“

Mario Marsili

Bereits im Oktober 1943 war Mario Marsili mit seiner Familie aus Pietrasanta nach Sant’Anna geflohen. Seine Onkel standen damals unter der ständigen Gefahr, zur Zwangsarbeit deportiert zu werden – eine Bedrohung, die damals für viele Familien bedeutete, alles hinter sich zu lassen und nach Sant’Anna zu ziehen. Das Bergdorf lag abgelegen und war schwer erreichbar, die Menschen fühlten sich dort sicher. Mario beschreibt das damalige Sant’Anna als einen ruhigen und friedlichen Ort, an dem der Krieg fern erschien. Noch einen Tag vor dem Massaker, am 11. August, spielte er mit anderen Kindern auf dem Kirchplatz.

Am Morgen des 12. Augusts marschierten deutsche SS-Truppen in Sant’Anna ein. Gegen sechs Uhr früh klopften Soldaten an die Tür von Marsilis Familie, die in Vaccareccia, einem Ortsteil von Sant’Anna, untergebracht war. Seine beiden Onkel wurden direkt mitgenommen – der eine sollte Munition, der andere einen Radioüberträger tragen. Später wurden beide zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Marsili und seine Mutter, Genny Bibolotti, seine Großeltern und weitere Familienmitglieder wurden brutal aus dem Haus und in einen Viehstall getrieben, der bereits überfüllt mit anderen Dorfbewohner:innen war. Angst und Verzweiflung, so erinnert sich Marsili, standen in den Gesichtern der Menschen geschrieben. Sie wussten nicht, was mit ihnen passieren sollte.

Marsilis Mutter hielt ihn fest im Arm. An einer Seitenwand hinter einer Tür des Stalls entdeckte Genny eine kleine Nische zwischen zwei Steinen. Dort setzte sie Mario hinein und sagte ihm, er solle sich verstecken und keinen Ton von sich geben. Ein deutscher Soldat lief in die Richtung seines Verstecks und drohte, ihn zu entdecken. Mit Tränen in den Augen erinnert sich Marsili an die nächsten Momente: In einem Akt des Mutes zog Genny Bibolotti ihre einzige Waffe, ihren Holzschuh, von ihrem Fuß und warf ihn an den Kopf des Soldaten.

„Sie hat in diesem Moment nur an mich, ihr Kind, gedacht“, sagt Mario Marsili mit zitternder Stimme.

Genny Bibolotti war 28 Jahre alt, als sie vor den Augen ihres Sohnes von dem Soldaten erschossen wurde. Ihr Mut rettete ihrem Sohn das Leben. Der deutsche Soldat entdeckte Mario nicht. Auch 80 Jahre später erinnert sich der Überlebende noch immer an das blutüberströmte Gesicht seiner Mutter, die ihn an diesem Tag vor dem sicheren Tod bewahrte. Auch Marsilis Großeltern wurden am 12. August 1944 von deutschen Soldaten ermordet.

Überleben im Feuer

Mario Marsili beschreibt, wie er die Hölle an diesem Tag mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erfahren hat. Bevor die Soldaten weiterzogen, setzten sie den Stall in Brand. Die Flammen griffen auch auf Mario über, der schwere Verbrennungen erlitt. Er überlebte als einziger im Stall an diesem Tag und verbrachte etwa acht Stunden in seinem Versteck. Er war zu schwach, um laut nach Hilfe zu rufen. Ein leises Wimmern war alles, was er noch von sich geben konnte, als er endlich gefunden wurde.

Helfer:innen brachten ihn schließlich auf einer Trage nach Valdicastello, einem Ort nahe Sant‘Anna. Marios Lungen waren stark geschädigt, Ärzt:innen hielten es nicht für möglich, dass er überleben würde. Erst nach einem Jahr intensiver Pflege heilten seine äußeren Verletzungen. Der Verlust seiner Mutter und die Schrecken jenes Tages, die tiefe seelische und leibliche Wunden hinterließen, prägten seine Kindheit und Jugend. Es dauerte viele Jahre, bis er den Alltag ohne die ständigen Erinnerungen an das Massaker bewältigen konnte. Mit Klarheit in der Stimme sagt Mario Marsili uns, dass er diesen deutschen Soldaten niemals vergeben werde, diesen Soldaten, die nicht einen Tag im Gefängnis verbüßten.

Das Vermächtnis seiner Mutter

Mit einer Mischung aus Stolz und Trauer erzählt Mario Marsili von der Ehre, die seiner Mutter nachträglich zuteilwurde. Am 25. April 2003 wurde ihr von dem damaligen Staatspräsidenten posthum die höchste zivile Auszeichnung Italiens verliehen, die Marsili in ihrem Namen in Rom entgegennahm. Einige italienische Gemeinden haben Straßen, Schulen und Plätze nach Genny Bibolotti benannt.

Jedes Jahr um den Jahrestag des Massakers wird die Last der Erinnerung für ihn besonders schwer. Dennoch ist es ihm wichtig, über die Ereignisse zu sprechen, um an den Mut und die Tapferkeit seiner Mutter und an das Schicksal von Sant’Anna zu erinnern. Durch Marios Erzählung können wir die bedingungslose Liebe, die seine Mutter für ihn hatte und die er für sie hat, deutlich spüren. Wie Marsili tragen nun auch wir die Erinnerung an Genny Bibolotti mit uns. Am Ende unseres Gesprächs richtete er einen Appell an uns:

„Erzählt meine Geschichte weiter. Für Genny, für Sant’Anna und für die Kinder, die in jedem Krieg unschuldige Opfer sind. Wir sind nur noch wenige, die damals dabei waren. Ich hoffe, dass ihr das Mitgefühl, das ich in euren Augen sehe, mitnehmt und die Erinnerung an diesen Ort lebendig bleibt.“

Mario Marsili hatte vor allem eine Bitte: „Nehmt meine Geschichte und das Wissen mit nach Deutschland und erzählt es weiter.“ Seine letzten Worte an uns waren ein schlichtes „Danke“. Ein Dank für das Zuhören, für das Weitergeben seiner Geschichte – und damit verbunden eine stille Hoffnung, dass ihre Bedeutung in den Herzen der Menschen weiterlebt und der Einsatz für Frieden, Freiheit und Demokratie die Gegenwart und Zukunft prägt.

„Ich sehe mich immer wieder selbst in dem Bild des jüdischen Jungen aus dem Warschauer Ghetto, mit erhobenen Händen.“

Enio Mancini

In der kleinen Bar in Valdicastello herrscht eine Atmosphäre des Respekts und der Ruhe, als Enio Mancini dort vor uns Platz nimmt. Der damals sechsjährige Junge, der das Massaker in Sant’Anna überlebte, ist heute ein 86-jähriger Mann, der sich mit bemerkenswerter Offenheit an jene dunklen Tage erinnert. In einem Stuhlkreis hören wir seiner Erzählung zu, die nicht nur von tiefem Leid, sondern auch von Menschlichkeit und einem langen Weg zur Vergebung zeugt.

Leben in Sant‘Anna

Enio Mancini wurde in Sant’Anna geboren. Er kennt das Leben in diesem entlegenen Bergdorf wie kaum ein anderer – vor, während und nach dem Massaker. Er beschreibt die Jahre vor 1944 als hart und entbehrungsreich. Die Menschen lebten vom Vieh, von Landwirtschaft und Kastanienmehl. Zahlreiche Männer wurden als Soldaten eingezogen, was die landwirtschaftliche Arbeit noch zusätzlich erschwerte. Für den kleinen Enio Mancini bedeutete dies vor allem eines: „Einen brennenden, schwarzen Hunger“. Brot oder anderes festes Essen waren selten, Milch das Einzige im Überfluss. Er erzählt uns, dass der Krieg für die Kinder in Sant’Anna damals eher ein abstraktes Geschehen war: Flugzeuge am Himmel, ferne Explosionen. Sie beobachteten das Geschehen von Aussichtspunkten, fasziniert von dem, was sie nicht verstehen konnten.

Vom Überleben und Vergeben

Am frühen Morgen des 12. August wurden Mancini und seine Familie, nur spärlich bekleidet, von deutschen Soldaten aus ihrem Haus und in Richtung Valdicastello getrieben. In einem kleinen Kastanienwald versucht die Familie, sich zu verstecken. Aus der Ferne konnten sie beobachten, wie die Soldaten das Dorf durchsuchten, Häuser anzündeten und schließlich auch ihr eigenes Haus von den Flammen verschlungen wurde.

„Als die Soldaten uns fanden, kamen wir mit erhobenen Händen aus unserem Versteck“, erzählt Mancini.

Diese Szene brannte sich tief in seine Erinnerung ein. Sie waren barfuß und langsam unterwegs. Nach anfänglichen Versuchen, sie mit Gewalt anzutreiben, wurden sie schließlich mit einem jungen Soldaten zurückgelassen. Er sprach Deutsch mit ihnen, aber sie konnten ihn nicht verstehen. Der Soldat gestikulierte, dass sie sich verstecken sollen, als er plötzlich anfing zu schießen. Nicht auf Enio Mancini und seine Familie, sondern in die Luft. „Wegen ihm lebe ich“, sagt Mancini und hinterlässt damit bei einigen von uns ein ambivalentes Gefühl.

Mit leeren Händen, ohne Dach über dem Kopf und ohne Nahrung, kehrte die Familie zurück. „Wir verstanden damals nicht das volle Ausmaß dessen, was passiert war“, erklärt er. Erst später hörten sie von anderen Überlebenden, was in ihrem Dorf geschehen war. Die Frauen rannten Richtung Kirchplatz, Mancini rannte hinterher. Dort sahen sie die Toten. Er versuchte, seine Freund:innen zu finden, die Kinder, mit denen er eingeschult werden sollte. Von den 41 Kindern hatten nur 12 überlebt.

Enio Mancini erzählt uns auch von der Zeit unmittelbar nach dem Massaker. Davon, wie die Männer ein Massengrab für die Getöteten aushoben. Davon, wie sie in einer Grotte schliefen und sich über einen Monat nicht waschen konnten, bis sie schließlich von einer Truppe US-amerikanischer Soldaten gefunden wurden. Enio Mancini erinnert sich an einen großen Soldaten, vor dem er anfangs Angst hatte: „Aber er nahm mich, versifftes Kind, und trug mich nach Sant’Anna und gab mir Schokolade“.

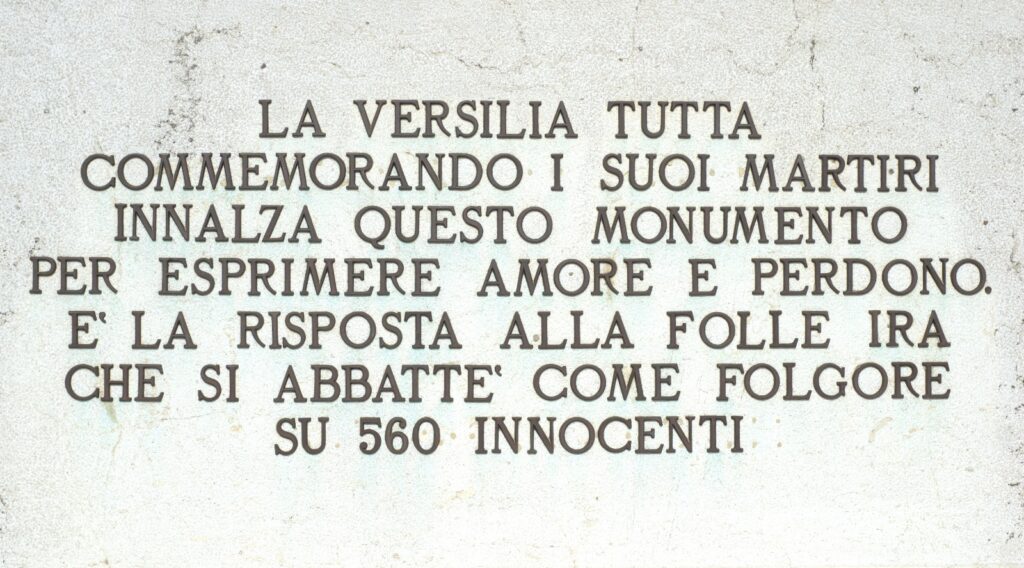

Lange habe er einen Hass gegen „die Deutschen“ verspürt, teilt er mit uns. Seine Mutter habe sich gefürchtet, wann immer sie Menschen Deutsch sprechen hörte. Irgendwann habe er verstanden, dass es nicht die Sprache ist, sondern die Ideologien, die so gefährlich sind. Er verweist auf zwei Gedenktafeln. Auf der von 1945 in Valdicastello steht: „Die Deutschen sind kein auserwähltes Volk, sondern ein Volk der Verdammten“. Die zweite Tafel wurde später am Ossario angebracht, darauf ist von Liebe und Vergebung zu lesen. Enio Mancini erklärt: „Die Entwicklung von Hass und Groll zu Liebe und Vergebung war sehr schwer, sie spiegelt auch meine eigene Entwicklung wider“, denn mit der Zeit habe er verstanden, dass Hass und Groll nur neues Unrecht hervorbringen können.

Das Erinnern als kollektive Pflicht

Als Enio Mancini seine Geschichte erzählt, spüren und sehen wir, wie die Erinnerungen an das Unbegreifliche ihn immer noch bewegen. Im Verlauf unseres Gesprächs wird klar, dass er nicht nur für sich, sondern auch für all jene spricht, die an jenem Tag ihr Leben verloren, die selbst nicht mehr sprechen können.

„Die Kinder, die damals ausgelöscht wurden, geben mir die Kraft durchzuhalten“, sagt er.

Kinder, die hätten spielen, lernen und wachsen sollen, Kinder, deren Leben durch diesen sinnlosen Akt der Gewalt jäh endete. Als die Überlebenden von Sant‘Anna in den 1970er-Jahren anfingen, ihre Geschichten öffentlich zu teilen, wurde aus dem persönlichen Erinnern mehr und mehr ein kollektives Erinnern.

Unter anderem dank des Engagements einiger Überlebender konnte 1991 das historische Museum des Widerstands in dem ehemaligen Schulgebäude in Sant’ Anna eröffnet werden. Es dient als ein Ort der kollektiven Erinnerung und soll gleichzeitig als Mahnmal fungieren: „Genau dafür war das Museum gedacht: Um den Menschen bewusst zu machen, was geschehen ist, damit es, wenn möglich, nicht noch einmal geschieht, sich nie wiederholt“ berichtet Enio Mancini in einem Gespräch im Mai vor Studierenden der Universität Konstanz. Mancini selbst war von 1991 bis 2006 Leiter des Museums.

So schließt Enio Mancini mit einem Appell an die Gegenwart: Niemals dürfe die Erinnerung verblassen, und niemand dürfe sich der Ideologie des Hasses hingeben. In einer Zeit, in der extreme rechte Kräfte in Europa wieder erstarken, mahnt er uns zur Vorsicht und zum Mut, sich gegen Faschismus und Intoleranz zu stellen. Er selbst identifiziert sich überzeugt als Antifaschist. Diese Überzeugung ist für ihn notwendig, um elementare Werte zu bewahren. Werte wie Freiheit, Demokratie und Frieden, die dabei helfen, wirklich zu leben.

„Ohne Erinnern gibt es keine Zukunft.“

Mit diesen Worten verabschiedet sich Enio Mancini von uns. Für ihn ist das Erinnern zur Pflicht geworden, zum Zeichen gegen das Vergessen, damit ein solches Leid nie wieder über eine Generation kommen möge. Der Mut eines Mannes, der seine Erinnerungen mit uns teilt, lehrt uns, dass selbst das tiefste Leid zu Hoffnung führen kann, wenn wir uns für Menschlichkeit und Miteinander entscheiden.

Das multimediale Ausstellungsprojekt „ÜberLeben Erzählen. Sant’Anna di Stazzema 1944/2024“ bieten die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit Erzählungen der Überlebenden des Massakers von Sant’Anna, ihrer Nachfahren und der späteren individuellen und öffentlichen Aufarbeitungen. Sie wird vom 14. bis 31. Mai 2025 im Bügersaal in Konstanz zu sehen sein.

Die Ausstellung wurde unter der Leitung von Dr. Maria Lidola (Ethnologin) und Dr. Sarah Seidel (Literaturwissenschaftlerin) sowie mit großer Unterstützung von Petra Quintini und von rund 40 Studierenden der Universität Konstanz umgesetzt.

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()