Kurz vor unserem Gespräch holen wir die Überlebende Adele Pardini mit Petra Quintini (Universität Konstanz) am kleinen Friedhof von Sant’Anna ab. Als Pardini uns sieht, lächelt sie und begrüßt uns mit Baci (Küsschen). Auf dem Weg zu unserem Gesprächsort überqueren wir den Anna-Pardini-Platz. Der Platz, der Pardinis jüngster Schwester gewidmet ist.

Das Geburtshaus in Coletti

Wir sitzen nun gemeinsam mit Adele Pardini in der Kirche. Von hier aus ist es ein 15-minütiger Fußweg zu ihrem Geburtshaus in Coletti, einem Ortsteil von Sant’Anna, der etwas unterhalb des Dorfplatzes mit der Kirche liegt. Am 12. August 1944 war die elfköpfige Familie nicht mehr zusammen. Pardini erzählt, wie ihr Vater Federico Pardini mit ihren zwei Schwestern, Licia und Siria, und mit ihren zwei Brüdern, Vinicio und Vittorio, zu diesem Zeitpunkt am Olivenhain „Cacciadiavoli” der Familie war. Sie selbst war mit ihrer Mutter Bruna Farnocchi und ihren Schwestern Cesira, Maria, Lilia und der kleinsten Schwester Anna in Coletti geblieben. Die Kinder waren zwischen 18 Jahren und 20 Tagen alt.

Adele Pardini nimmt uns sehr explizit mit zu dem Tag des 12. August, als die SS-Soldaten Coletti erreichten. Brutal wurden die Anwesenden aus den Häusern gerissen und vor diesen in drei Reihen der Größe nach aufgestellt. Bruna Farnocchi trat aus diesen Reihen vor und bat verzweifelt um Gnade für die erst 20 Tage alte Anna. Auf die flehende Bitte nach Gnade für ihr Neugeborenes wird die Mutter von den Deutschen sofort erschossen.

Der Schmerz des Überlebens

Adele Pardini spricht in klaren Worten, ohne zu beschönigen. Sie erzählt davon, wie die Täter ein Maschinengewehr vor den Reihen aufbauen und anfangen zu feuern. Wie sie und ihre Schwester getroffen werden, sich aber durch die Hilfe von Cesira in den Stall retten können. Wie die deutschen Täter die Häuser und den Stall anzündeten, wie sie mit ihren Schwestern auf der Flucht aus dem brennenden Stall über ihre erschossene Mutter steigen mussten.

Wie Cesira Adele, Maria und Lilia in eine kleine Grotte brachte, bevor sie noch einmal zurück nach Coletti lief. Wie Cesira einem alten Mann nicht helfen konnte, der sie nach Hilfe fragte. Wie Cesira unter dem toten Körper ihrer Mutter den einjährigen Paolo findet, der mit einem Streifschuss überlebt hat. Wie ihr Vater Federico seine Ehefrau aufgebahrt hat. Wie ihr Vater nach dem Massaker verstummt ist und der Ort, an dem sie lebten und so viele Menschen umgebracht wurden, zu einem traurigen Ort wurde.

Von Satz zu Satz wird es schwieriger für uns, der Geschichte zuzuhören. Und von Wort zu Wort fällt es Adele Pardini schwerer zu erzählen. Als es ihr zu viel wird, verstummt sie. In der Kirche, die zuvor so eine Ruhe ausstrahlte, hängt nun Trauer, Wut und Unverständnis in der Luft. Wir gehen mit Adele aus der dunklen Kirche auf den Kirchvorplatz, wo die warme Sonne scheint.

Der Kontrast ist bedrückend. Wir bringen Adele einen Stuhl und bilden einen Kreis um sie. Wir singen für sie zwei Lieder, die in vorherigen Friedenscamps entstanden sind. Wir schenken ihr Blumen. Pardini will die Blumen nicht mit nach Hause nehmen. Sie bittet uns, das zu tun, was sie immer getan hat, als sie den steilen Weg nach Coletti noch mit weniger Anstrengung gehen konnte: Die Blumen am Haus ihrer Familie abzulegen.

Das Leben mit dem Schmerz

Adele Pardini treffen wir zum zweiten Mal, als wir an einer Abendveranstaltung in Volegno das Campo und die Ausstellung vorstellen. Auch an diesem Abend spricht Pardini über ihre Geschichte, diesmal nicht nur über die Ereignisse des 12.08.1944, sondern auch über ihr Leben danach. Eines ihrer Kinder, ihr Sohn Graziano Lazzerie, unterstützt sie dabei. Auch Lazzerie erzählt über das Aufwachsen mit der Geschichte seiner Familie, darüber, dass er nachts aufwacht, wenn er die Schreie seiner Mutter hört.

Das Trauma, das sich in die Biografien der Überlebenden von Sant’Anna eingeschrieben hat, prägt auch die Biografien ihrer Nachkommen. Graziano Lazzerie ist heute aktives Mitglied des Vereins Associazione Martiri Sant’Anna di Sant’Anna di Stazzema 12 Agosto 1944 und setzt sich in den sozialen Medien aktiv gegen das Vergessen des Massakers ein.

Ein erfüllter Wunsch

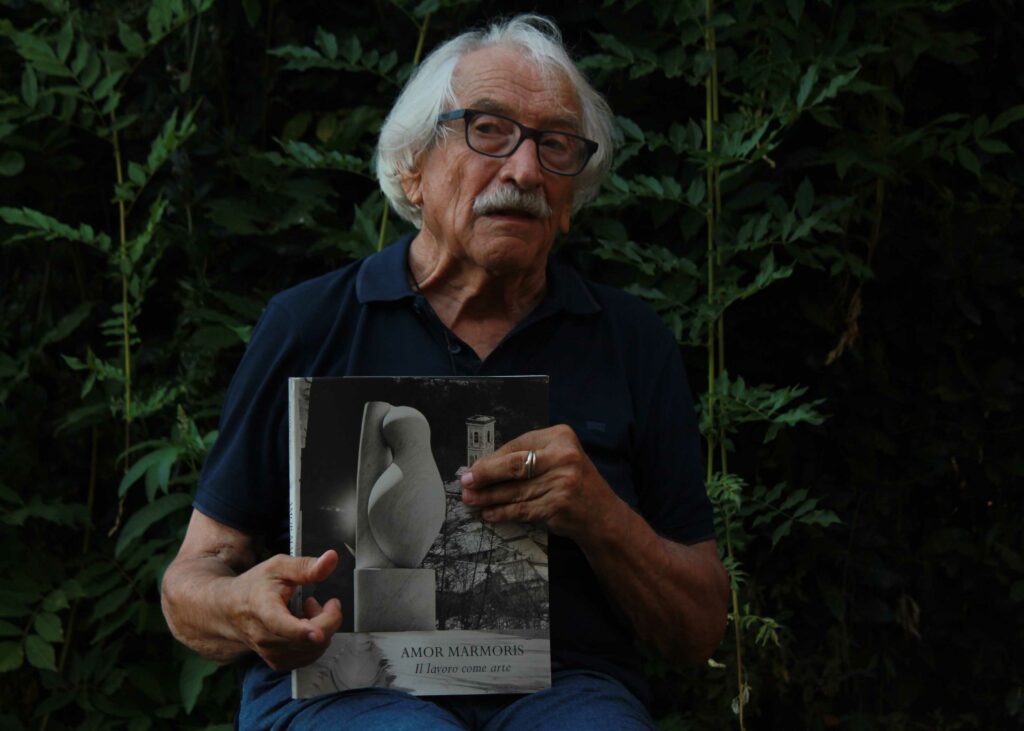

Als zwei von uns im Mai im Rahmen des Universitätsprojekts auf Giuseppe Cordoni treffen, bittet er uns, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Er möchte in Hamburg zwei Menschen danken, denen er sein Leben zu verdanken hat. Mit einer weißen Rose für die eine Person, mit einer roten Rose für die andere. Die Blumen sollen in die Elbe geworfen werden.

Drei Monate später erzählt er unter Tränen, dass dieser Wunsch von einer Studentin der Uni Konstanz erfüllt wurde. Die erste Person, der er danken wollte: Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, geboren 1809 in Hamburg. Die zweite Person: ein Arzt der Wehrmacht, vermutlich aus Hamburg.

Harmonie und Krieg

Wir sitzen im Schatten des Klosters im Halbkreis vor Giuseppe Cordoni. Hinter ihm öffnet sich unser Blick auf den weitläufigen Klostergarten, das trockene Gras und einen Gang aus weißen Säulen, an denen Rosen ranken. Cordoni erzählt lebendig und gestikuliert viel. Er beginnt mit der Frage: Was ist der Unterschied zwischen Harmonie und Krieg?

Am 12. August 1944 war Cordoni drei Jahre alt. Er wuchs auf einem Landgut mit gut 60 Personen südlich der Gotenlinie auf. Schon vor dem 12. August versteckten sich die Männer vor der SS, darunter auch sein Vater. Die SS sah in den Männern entweder Partisanen, die sie ermordeten, oder Arbeitskräfte, die zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert wurden. Um die Männer zu verstecken, trennten sie in ihrem Haus den Keller durch eine Wand, vor der Weinfässer standen.

Der Sanitäter der Wehrmacht

Giuseppe Cordonis Vater erkrankte schwer. Ein Abszess am Nacken, gepaart mit hohem Fieber, ließ die Familie ratlos zurück. In ihrer Verzweiflung ging eine Cousine von Cordoni zu der Kaserne der Deutschen. Sie sprach etwas Deutsch, da sie in einem Hotel arbeitete. „Mann, krank, sterben” sagte sie zu einem Wehrmachtssanitäter. Noch am selben Abend kam dieser zum Haus der Cordonis.

„Der Mann aus Hamburg hatte sich entschieden Arzt zu werden, die Nazis kamen an die Macht. Aber er hat trotzdem gewählt, Arzt zu werden. Etwas zu wählen setzt die Freiheit voraus, etwas wählen zu können.”

Der Wehrmachtssanitäter operierte Cordonis Vater und kam danach mehrmals nachts zu dem kranken Mann, um nach ihm zu schauen. An den letzten Besuch des Wehrmachtssanitäters erinnert sich Giuseppe Cordoni noch gut. Die Familie bot ihm einen starken Grappa an, „einer der so richtig brennt, weil die Bauern ihn selbst gebrannt haben.“ Der Sanitäter nahm ihn an, trank und musste von dem brennenden Getränk so husten, dass er danach laut lachte. Er zeigte der Familie eine Karte, die, so erfuhr Cordoni später, den Hafen von Hamburg zeigt. Und ein Foto seiner Familie. Die Verabschiedung an diesem Abend sollte jedoch nicht die letzte Begegnung der Familie Cordoni mit diesem Mann aus Hamburg sein.

„Nicht Sant’Anna!”

Familie Cordoni bekam einen Evakuierungsbefehl und sollte, wie so viele andere, nach Sant’Anna di Stazzema. Auf dem beschwerlichen Weg nach oben durch den Wald hielt die Familie an einer Quelle. Von einem anderen Weg kam eine schwer bewaffnete Truppe der Wehrmacht. Unter ihnen auch der Sanitäter, der Cordonis Vater operiert und gepflegt hatte. Er signalisierte der Familie, dass sie überall hingehen solle, aber „nicht Sant’Anna!”. Er schickte sie nach „La Culla” [die Wiege]. Giuseppe Cordoni beschreibt die Nacht in La Culla als eine der schönsten Nächte seines Lebens. Die Familie schlief auf einem Feld, mit Blick auf das Meer und den Mond, begleitet von Zirpen der Grillen.

Cordoni begann seinen Vortrag an diesem Nachmittag mit Überlegungen über den Unterschied zwischen Krieg und Harmonie. Dass Menschen Harmonie erschaffen, aber durch Krieg auch alles zerstören, erzählt Cordoni. Der Kontrast von Harmonie und Krieg gehört für Giuseppe Cordoni zum Leben dazu. Nicht nur zwischen Staaten, sondern auch in uns selbst. So erlebt er eine der schönsten Nächte seines Lebens, auf die der schrecklichste Morgen seines Lebens folgt: Die Familie Cordoni hört die Maschinengewehre, sie sind nicht weit von Sant’Anna entfernt. Sie wissen, dass etwas Furchtbares in diesem Moment passiert.

An diesem Punkt seiner Erzählung greift Giuseppe Cordoni etwas auf, das ihn sein Leben lang geprägt hat: Lyrik. Er schreibt selbst Gedichte und überlegt, wie seltsam doch das Leben sei: ass ein Massaker direkt neben dem „sanftem Berg” [Monte Lieto] stattfinden konnte. Eine zweite Komponente, die sein Leben geprägt hat, ist die Musik. Er fragt uns, ob wir ein Lied haben, das sinnbildlich für unser Leben steht.

Wir sind noch ganz ergriffen von seinen Erzählungen, da erzählt Cordini schon in mitreißender Begeisterung von dem Lied, das für sein Leben steht: der zweite Satz des Violinkonzerts von Felix Mendelssohn. Es steht für das Streben nach der Harmonie und lässt den Verlust dieser nicht außen vor. Er spricht über das Violinkonzert von Felix Mendelssohn. Er spricht über den zweiten Satz, der für ihn ein Treiben der Violinen nach Harmonie darstellt und dennoch eine Melancholie mit sich trägt.

Dass Giuseppe Cordoni an diesem Nachmittag im August erst zum zweiten Mal vor einer so großen Gruppe spricht, ist kaum vorstellbar. Bevor er seine Erzählungen abschließt, erzählt er uns noch, dass er an der Friedensglocke, die in Sant’Anna neben dem Ossario steht, mitgearbeitet hat. Auf dem Rand der Glocke sind 560 Köpfe abgebildet. 560 Köpfe für die Frauen, Kinder und Männer, die am 12. August 1944 umgebracht wurden. Bei allen ist der Mund offen. Sie singen, so erzählt uns Giuseppe Cordoni, die folgenden zwei Verse:

„Ihr werdet auferstehen, wenn ihr euch Frieden gebt.

Wir werden auferstehen, wenn ihr uns Frieden gebt.”

Erinnern für die Zukunft

Gleichzeitigkeiten von Schmerz und Freude sind nicht nur in unserem Gespräch mit Giuseppe Cordoni präsent. Sie prägt unsere Zeit in und um Sant’Anna. Mit uns wird durchlebtes Leid geteilt, Verlust, schwerer Schmerz. Mit uns werden die tiefsten Abgründe menschlichen Handelns geteilt, die in ihrer schieren Grausamkeit fast unaushaltbar erscheinen.

Dies alles wird von Menschen mit uns geteilt, die uns offenherziger und empathischer nicht hätten entgegentreten können. Die uns trösten, wenn wir während ihrer Erzählungen in Tränen ausbrechen, die uns Mut machen, uns tief berühren und prägen durch ihr unermüdliches Engagement, sich für das Erinnern und gegen das Vergessen einzusetzen. Dies alles wird uns erzählt von Menschen, die sich für Verbindung und Mut statt für Hass und Groll entschieden haben, die nach vorne blicken trotz allem, was sie durchlebten.

Am Campo della Pace teilzunehmen und auch an der Ausstellung „ÜberLeben Erzählen” mitzuarbeiten hat uns einen besonderen Zugang zu Sant’Anna und den Menschen dort ermöglicht. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Begegnungen mit den Menschen haben uns gezeigt, dass sich das Erinnern nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, sondern ganz stark in die Zukunft richtet. In eine Zukunft, in der es nie wieder Sant’Annas geben darf, in eine Zukunft, in der wir die Bedeutung der Verantwortungen verstehen und ernst nehmen, die uns dieses Wissen über solche Ereignisse gibt.

Die Geschichten erfüllen uns mit Schmerz, Trauer, Fassungslosigkeit. Aber was wir gelernt haben von den Überlebenden: Diese Gefühle sollen uns nicht lähmen, sondern uns antreiben, aktiv zu werden, sich mit den Geschichten auseinanderzusetzen und diese weiterzuerzählen. Der Wunsch vieler Überlebender, dass die Geschehnisse des 12.08.1944 in Sant’Anna nicht in Vergessenheit geraten, dass sich Menschen, besonders in Deutschland, aktiv damit auseinandersetzen, ist dringlich.

Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Texten die Überlebenden und ihre Botschaften näher bringen konnten und ihr motiviert seid, selbst aktiv werden: Rauszugehen, diese Geschichten und unsere Texte zu teilen, in die Ausstellung zu gehen mit Freund:innen.

Das multimediale Ausstellungsprojekt „ÜberLeben Erzählen. Sant’Anna di Stazzema 1944/2024“ bieten die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit Erzählungen der Überlebenden des Massakers von Sant’Anna, ihrer Nachfahren und der späteren individuellen und öffentlichen Aufarbeitungen. Sie wird vom 14. bis 31. Mai 2025 im Bügersaal in Konstanz zu sehen sein.

Die Ausstellung wurde unter der Leitung von Dr. Maria Lidola (Ethnologin) und Dr. Sarah Seidel (Literaturwissenschaftlerin) sowie mit großer Unterstützung von Petra Quintini und von rund 40 Studierenden der Universität Konstanz umgesetzt.

Unter anderem dank des Engagements einiger Überlebender konnte 1991 das historische Museum des Widerstands in dem ehemaligen Schulgebäude in Sant’ Anna eröffnet werden. Es dient als ein Ort der kollektiven Erinnerung und soll gleichzeitig als Mahnmal fungieren: „Genau dafür war das Museum gedacht: Um den Menschen bewusst zu machen, was geschehen ist, damit es, wenn möglich, nicht noch einmal geschieht, sich nie wiederholt“ berichtet Enio Mancini in einem Gespräch im Mai vor Studierenden der Universität Konstanz. Mancini selbst war von 1991 bis 2006 Leiter des Museums.

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()