Konstanz, 1. Mai 1975. Auf dem Obermarkt lauschten mehrere Hundert Menschen der traditionellen „Mai-Kundgebung“. Anschließend lud der damalige SPD-Gemeinderat und Kreisvorsitzende des DGB Erwin Reisacher zu einem „Mai-Spaziergang“ ans Ufer zwischen Seestraße und Hörnle ein. An die Stelle, an der das Ufer noch im Privatbesitz der anliegenden Villenbesistzer war.

Mit dabei: Egenolf Löhr, Anfang 30, frisch gewählter SPD-Stadtrat, engagiert bei den Jusos. „Nur wenige wussten von dem Vorhaben. Die ganze Aktion war eher spontan. Aber uns war klar: Wenn wir wirklich etwas ändern wollen, reicht es nicht, nur Appelle zu formulieren“, sagt Löhr heute. Auch Erwin Reisacher, 1993 verstorben, hielt den Tag in seinem Buch „Steinige Wege am See“ fest:

„Wir wollten nicht hinnehmen, dass reiche Leute den See für sich beanspruchen.“

„Wir waren bereit, Zäune zu überwinden“

Etwa 150 Menschen versammelten sich daraufhin vor den Gärten der privaten Anwesen. Entgegen ihren Erwartungen war das Wasser zu hoch, um direkt am Ufer entlangzugehen. So dauerte es nicht lange, bis aus der Gruppe Aktivist:innen – neben Lokalpolitiker:innen auch viele Familien mit Kindern – eine Person nach der anderen kurzerhand über den Zaun kletterte. Die von Reisacher initiierte Aktion stützte sich auf einen Passus im Badischen Wassergesetz von 1899, der das Ufer öffentlicher Gewässer als Eigentum des Landes – und damit als grundsätzlich zugänglich – definiert.

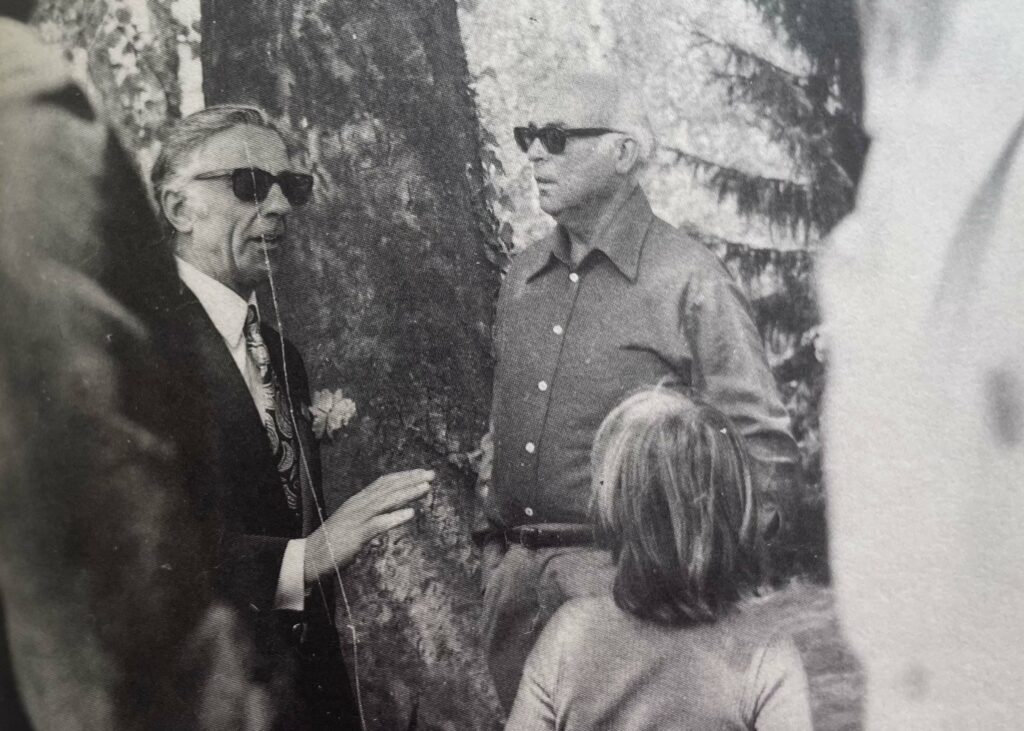

„Das Haus der ersten Villa gehörte dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Arbeitgeberverbands, Herrn Doktor Hans Constantin Paulssen. Seine Familie und Angehörige, die durch den Garten liefen, waren sichtlich erschrocken. Ich bin direkt auf die Terrasse zu den Leuten und habe erklärt, was es mit der Aktion auf sich hat“, erklärt Löhr.

Auch Reisacher erinnert in seinem Buch an diesen Moment: „Wir haben mit den Menschen gesprochen, die in den Villen saßen. Wir haben erklärt, warum wir da sind. Die meisten waren irritiert, aber nicht feindselig.“

Hausfriedensbruch oder Heldentat?

Die Gruppe bewegte sich weiter, Grundstück für Grundstück. Gespräche wurden geführt, Konflikte vermieden. Bis zum letzten Haus. Löhr schildert, wie dort die Situation eskalierte. Der Grundstücksbesitzer, Verleger Herbert Tschischak, griff zum Wasserschlauch. Damit spritzte er wahllos auf Kinder und Erwachsene, die gerade über den Zaun kletterten. Egenolf Löhr wollte ihn davon abhalten, es kam zum Gerangel.

„Er hat mir mit der Messingdüse an die Schläfe geschlagen. Ich wollte ihm den Schlauch abnehmen – am Ende stolperte er und fiel hin.“

Kurz darauf traf die Polizei ein. Egenolf Löhr und Erwin Reisacher wurden vernommen. Die Aktion zog weite Kreise – auch in der eigenen Partei. „Die SPD-Fraktion hat sich von uns distanziert. Die mangelnde Solidarität in den eigenen Reihen hat mir damals am meisten wehgetan.“ In der Folge entwickelte sich der Vorfall zum Stadtgespräch. Die lokale Presse berichtete ausführlich, teilweise skandalisierend. Leserbriefe, Solidaritätsbekundungen – aber auch Anfeindungen waren dabei.

Der frühere DGB-Vorsitzende und Kommunalpolitiker beschreibt darin auch seine Rolle bei der Aktion Seeuferweg 1975 in Konstanz. | Foto: Sophie Tichonenko

Ein Prozess mit Folgen

Die Anklage: Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Ein Zeuge – der Sohn des Grundstücksbesitzers – belastete Löhr schwer, zog aber beim Ortstermin im Garten der Villa seine Aussage zurück, denn es wurde klar: Der Sohn von Herrn Tschischak konnte die Szene gar nicht gesehen haben. Es kam zur außergerichtlichen Einigung. Trotzdem blieb der Preis für Egenolf Löhr hoch: knapp 10.000 D-Mark Verfahrenskosten und keinen Rechtsschutz. „Ich habe fünf Jahre lang den Kredit abbezahlt.“

Der Weg, der heute selbstverständlich ist

Die Aktion löste auch politische Debatten aus. Im Gemeinderat wurde über Enteignungen, Abwasserkanäle und Umwidmungen der Grundstücke mit Uferzugang diskutiert. Das Ergebnis: Ab 1983 begann unter dem damaligen Oberbürgermeister Horst Eickmeyer der Bau des neuen öffentlichen Weges auf einem aufgeschütteten Damm, mit der Kanalisation darunter. Ein Weg, der heute aus dem Alltag der Konstanzer:innen nicht mehr wegzudenken ist.

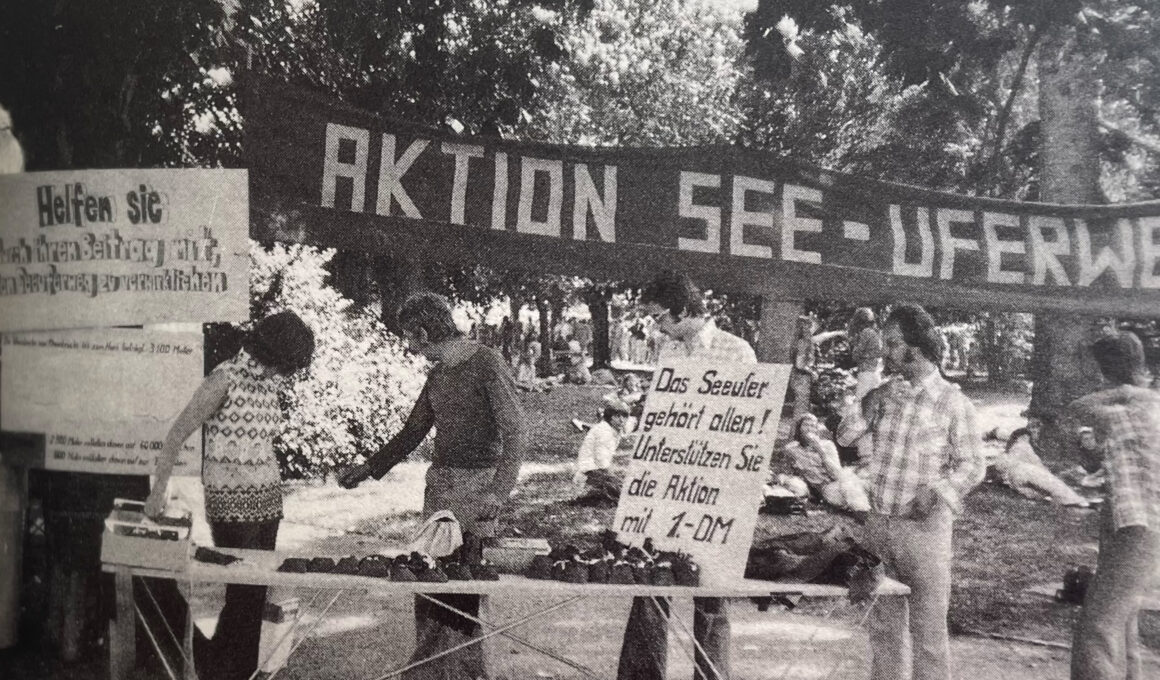

„Es war ein Impuls, der etwas ins Rollen gebracht hat“, schrieb Reisacher in seinem Buch. Auch andere Initiativen formieren sich in den Jahren danach. Der Begriff „Seeuferweg“ wird zum Symbol für das Ringen um Gemeinwohlinteressen in einer Stadt, deren Uferlage zunehmend ökonomisch aufgeladen ist.

Bis heute nicht am Ziel

Der Protest von 1975 zeigt, wie öffentliches Engagement zu konkreten Veränderungen führen kann – aber auch, welche Konflikte damit verbunden sind. Fünfzig Jahre später ist der Seeuferweg wie zwischen dem Bodenseeforum und der Wasserpolizei noch immer nicht durchgängig öffentlich zugänglich.

Heute erinnert kaum etwas an die Auseinandersetzungen vor 50 Jahren – weder Tafeln noch Straßennamen erzählen dieses Stück Stadtgeschichte. Dabei waren sie ein Wendepunkt. Auch die Fragen dahinter sind aktueller denn je: Wem gehört der öffentliche Raum? Und wie wird er genutzt und gestaltet?

„Wir haben gezeigt, dass Widerstand im Kleinen möglich ist – mit Haltung, mit Risiko, mit Wirkung“, stellt Erwin Reisacher in seinem Buch fest.

Dieser Artikel erscheint auch gedruckt in der nächsten Ausgabe des NUN, Magazins.

Wie uns gemeinsame Proteste verbinden können

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()