Es ist kurz nach 14 Uhr, als uns die 20-jährige Yara Agît1 am Eingang einer Geflüchtetenunterkunft in Konstanz abholt. Sie führt uns durch einen langen, schmalen Gang. Rechts und links sind Türen, wohinter sich die Wohnräume, die Gemeinschaftsküchen und Bäder von Yara Agît und ihren Nachbar:innen befinden. Yara Agît hat im September 2023 mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern den langen Weg aus der südtürkischen Stadt Osmaniye nach Deutschland auf sich genommen. Um ihre Familie zu schützen, möchte sie anonym bleiben. Außerdem soll ihr genauer Wohnort nicht veröffentlicht sein. Familie Agît erhoffte sich in Deutschland ein Leben mit weniger Unterdrückung und besseren Arbeitsbedingungen.

„In der Türkei haben sie uns als Kurden nicht akzeptiert“, erzählt Yara Agît.

In der Vergangenheit war es in der Türkei zum Beispiel verboten die kurdische Sprache zu benutzten. Aus Angst vor Ausgrenzung, habe sich Familie Agît weiterhin nicht in ihrer Sprache unterhalten. Die Familie habe sich in der Türkei nicht mehr sicher gefühlt, sodass sie die rund viertausend Kilometer Landweg von Osmaniye nach Süddeutschland auf sich genommen hat.

Das Volk der Kurd:innen mit über 30 Millionen Menschen hat keinen eigenen anerkannten Nationalstaat. Ihr Hauptsiedlungsgebiet erstreckt sich über Teile der Türkei, des Irans, Iraks und Syrien. Die meisten Kurd:innen leben in der Türkei. Ein Autonomiestatus bleibt ihnen dort bis heute verwehrt. Seit Jahrzehnten leben sie in der Türkei unter politischer und kultureller Unterdrückung. Menschenrechtsorganisationen berichten von Verboten kurdischer Medien und Parteien, sowie Verhaftungen von Aktivist:innen. Seit 2015 wurden Hunderttausende Kurd:innen vertrieben.

Die türkische Demokratische Partei der Völker (HDP, seit 2023 DEM) setzt sich seit über 10 Jahren für die kulturellen und politischen Rechte der Kurd:innen ein. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2024 konnten DEM Mitglieder in zehn der mehrheitlich kurdisch besiedelten Provinzen Bürgermeister:innen werden. Doch bereits vier Wochen nach der Wahl hat der türkische Innenminister Ali Yerlikaya vier der DEM Mitglieder entlassen. Die türkischen Behörden beschuldigen die DEM, der legale politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu sein.

Anfang Mai 2025 hat die PKK nach jahrzehntelangem gewaltvollem Konflikt mit dem türkischen Staat ihre Auflösung angekündigt. Die Auflösung der PKK bezeichnet die Direktorin des Meinungsforschungsinstituts IstanPol, Seren Selvin Korkmaz, gegenüber der Deutschen Welle als möglichen Wendepunkt in der türkischen Politik. Wie sich dadurch die Situation der Kurd:innen verändert und weitere Entwicklungen in der Türkei, kannst du hier verfolgen: Türkei – DW

Geteilter Alltag auf 20m²

Geflüchtete können in Deutschland zunächst nicht frei wählen, wo und wie sie wohnen. Familie Agît muss nach dem baden-württembergischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen, der sie zugeteilt wird. Zumindest, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist.

Yara Agît öffnet eine der Türen in ihrer Unterkunft. Bevor wir den 20 Quadratmeter großen Raum betreten, ziehen wir unsere Schuhe aus. Der Boden ist mit einem großen, geblümten Teppich bedeckt. Yara Agîts jüngerer Bruder, Umut Agît, befreit ihn für uns mit einer Teppichbürste von Krümeln. Der Raum ist einfach, aber funktional eingerichtet: In dem Zimmer befinden sich zwei Betten, ein Schlafsofa, ein Tisch mit Stuhl, Kühlschrank, Fernseher und ein Metallschrank. Aus einer alten Plastikkiste und einem Brett arrangiert Umut Agît für uns einen Couchtisch. Prompt stehen darauf Datteln, Kekse, Pistazien und Tee.

An den Wänden hängen keine Bilder, keine Familienfotos – sie sind kahl. Seit anderthalb Jahren wohnen drei Familienmitglieder der Familie Agît in diesem Zimmer. Zwei weitere schlafen in einem ähnlich eingerichteten Raum direkt daneben. In den zwei Zimmern verbringen die fünf ihren Alltag: Anziehen, Frühstücken, Lesen oder Fernsehen, Essen vorbereiten, Deutschlernen, Schlafen.

„Zeit für mich allein habe ich hier eigentlich nie”, sagt Yara Agît.

Regelungs-Dschungel für die Menschen in Geflüchtetenunterkünften

Warum beschränkt sich der private Lebensraum der Familie Agît, drei Erwachsene und zwei Kinder, auf zwei Zimmer? Gibt es in Deutschland Gesetze, die die Lebensbedingungen in den Geflüchtetenunterkünfte regeln? Gibt es. Einige.

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beachtet die Bedürfnisse für Bildung und Freizeit von Kindern und jungen Erwachsenen, weitere Regelungen stehen aber in einem anderen Gesetzestext – dem Sozialgesetzbuch. Der Jurist Kilian Umbach verdeutlicht, dass Yara Agît für mehr Unterstützung einen Antrag beim Sozialamt stellen müsste. Er sagt: „Im Sozialrecht muss man gefühlt immer alles beantragen.”

Laut Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind mindestens 7 m² pro Person für die Wohn- und Schlaffläche vorgesehen. Vorübergehend, bis Ende 2024, mussten es sogar nur 4,5 m² sein. Familie Agît kann sich mit den Quadratmetervorgaben trotzdem nicht ausrechnen, wie viel Wohnraum ihr zusteht. Sie muss die Regelung von Baden-Württemberg beziehungsweise explizit das Ortsrecht der Stadt Konstanz beachten: Dort steht, dass Menschen in Flüchtlingsunterkünften kein Recht auf eine bestimmte Raumgröße haben.

Das Zimmer, in dem drei Personen der Familie Agît leben, ist mit etwa 20 m² also gesetzlich legitimiert und kann sogar noch kleiner sein. In Deutschland können Betroffene für mehr Gerechtigkeit klagen. Familie Agît verliert jedoch kein Wort darüber, dass sie für größere Zimmer rechtlich klagen würden. Selbst wenn: „Ein Vorgehen ist möglich, aber total schwierig”, sagt der Jurist Kilian Umbach.

Kapazitätsgrenze von Gemeinschaftsunterkünften immer wieder erreicht

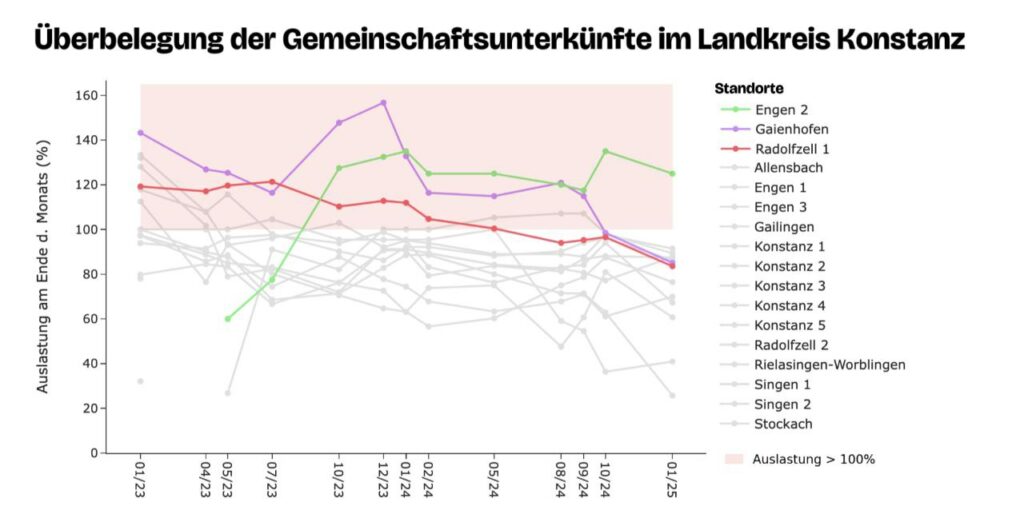

Im Landkreis Konstanz gibt es aktuell an 18 verschiedenen Standorten Gemeinschafts- und Notunterkünfte, die insgesamt 1.379 Menschen beherbergen. Seit Juni 2023 haben drei Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Konstanz mehr Menschen als vorgesehen aufgenommen. Zuletzt war noch eine Unterkunft in Engen überbelegt (Stand November 2024). Das Landratsamt Konstanz begründet die Überbelegungen mit dem hohen Zugang ukrainischer Geflüchteter. Zudem sei aus Sicht des Landkreises eine „etwas beengtere Unterbringung in festen Objekten des Landkreises besser als die Unterbringung in Notunterkünften“, so das Landratsamt Konstanz.

In der Grafik sind die zeitweise überbelegten Unterkünfte im rotmarkierten Bereich. Die Graphen zeigen außerdem, wie weit die Konstanzer Gemeinschaftsunterkünfte jeweils ausgelastet sind. Übertragen auf den Alltag der Menschen bedeutet die Überlastung einer Unterkunft für jede darin wohnende Person: noch weniger Lebensraum, noch weniger Privatsphäre.

Wir sind davon überzeugt, dass Grafiken helfen, Dinge zu verstehen. Deshalb kooperiert karla für datenjournalistische Projekte mit dem gemeinnützigen Verein CorrelAid e.V. Mit ihrer Datenexpertise hilft uns CorrelAid dabei, die Zahlen grafisch aufzubereiten.

Karla hat Daten des Landratsamts zu Flüchtlingsunterkünften gemeinsam mit den Datenexpert:innen analysiert. Herausgekommen sind das Diagramm und die Karte von Konstanz, die CorrelAid uns für diesen Beitrag zur Verfügung stellt. Falls du Fragen zu der Kooperation oder Anregungen für Themen hast, melde dich gerne per Mail an redaktion@karla-magazin.de.

Ungewisse Zukunft

Die Stadt Konstanz hat im März 2025 einen Migrations- und Integrationsbericht veröffentlicht. Darin steht, dass in der Stadt Konstanz 398 Personen (Stand: November 2024) wie Yara Agît und ihre Familie in Gemeinschaftsunterkünften leben. Insgesamt wohnen im Jahr 2024 in Konstanz 3.353 Geflüchtete. Im ganzen Konstanzer Landkreis sind es 12.025 geflüchtete Personen.

In Konstanz gibt es neben der Unterkunft von Familie Agît drei weitere Gemeinschaftsunterkünfte und eine Notunterkunft. Gemeinschaftsunterkünfte sind vorläufige Unterkünfte. Das bedeutet, dass die Menschen dort in der Regel nicht länger als 24 Monate wohnen, danach kommen sie in eine Anschlussunterbringung. Die Anschlussunterbringung kann eine eigene Wohnung sein und wird durch die jeweilige Gemeinde verwaltet. Für die vorläufigen Unterkünfte ist der Landkreis Konstanz zuständig.

Yara Agît möchte mit ihrer Familie so schnell wie möglich in eine eigene Wohnung ziehen, damit sie mehr Platz und Privatsphäre haben. Wann genau sie umziehen können, ist ihr nicht wirklich klar. Vom Landkreis haben sie bislang keine Info erhalten.

Zwischen Integrationskurs und Langeweile

Yara Agît setzt sich neben uns auf das Schlafsofa, ihr 15-jähriger Bruder und ihre Mutter sitzen auf den Betten. Der 8-jährige Bruder rollt sich spielerisch auf dem Bett hin und her, Yara Agît beruhigt ihn geduldig und streckt ihm einen der Kekse hin. Wie geht es ihrer Familie in der Gemeinschaftsunterkunft? Wie sieht ihr Alltag aus?

Mit ihrer 22-jährigen Schwester besucht Yara Agît jede Woche, Montag bis Donnerstag, den sogenannten Integrationskurs, um Deutsch zu lernen. Vor kurzem hat sie die B1-Prüfung bestanden. Die Mutter geht erst seit Kurzem in einen A1-Deutschkurs, davor musste sie den ganzen Tag ihren jüngsten Sohn betreuen. Der 8-Jährige ist autistisch und „braucht viel Hilfe“, sagt Yara Agît.

In Konstanz werden Geflüchtete vor allem durch die Arbeit von freiwilligen Helfer:innen unterstützt. Im Landkreis gibt es um die 17 Vereine und Initiative, die sich in der Geflüchtetenhilfe engagieren. Hier ein paar Beispiele:

Die Initiative 83 – Konstanz integriert setzt sich für Geflüchtete ein und hilft Menschen bei Behördengängen, Sprachkursen und bei der Wohnungssuche. In Kooperation mit der Stadt Konstanz gibt es dafür seit 2022 das RAUMTEILER-Programm. Das Programm hilft den Menschen, zum Beispiel nach der Zeit in den Gemeinschaftsunterkünften, eine eigene Wohnung zu finden. „Mehr Wohnungsangebote wären für uns ganz dringend” betont Sara Arntzen von der Initiative 83 – Konstanz integriert.

Im Café Mondial können alle Bewohner:innen der Stadt Konstanz zusammenkommen. Es finden Sprachtrainings und kulturelle Veranstaltungen statt.

Save me Konstanz bietet rechtliche Beratung und Sprachkurse an. Außerdem organisiert Save me integrative Freizeitaktivitäten für die Geflüchteten und ihre Konstanzer Nachbar:innen.

Den Verein Refugee Law Clinic e.V. haben 2016 Studierende und Promovierende der Rechtswissenschaft gegründet. Die Refugee Law Clinic berät Menschen zu Fragen im Migrations- und Aufenthaltsrechts. Jurastudierende müssen sich die dafür benötigten Kenntnisse selbst erarbeiten, da Migrationsrecht nicht zum Pflichtstudium gehört. Die Beratung von Geflüchteten findet immer samstags im Café Mondial statt.

Nach neun Monaten in Deutschland wurde er von einer Schule für Kinder mit körperlicher und motorischer sowie geistiger Entwicklungsbehinderung aufgenommen. Yara Agît hat ihren jüngsten Bruder bei der Eingliederung drei Wochen begleitet. „Das war gut, weil ich gelernt habe, wie wir mit ihm am besten umgehen“, erinnert sie sich.

Yara Agîts 15-jährige Bruder geht vormittags zum Unterricht in eine Integrationsklasse. Dort habe er Anschluss gefunden. An den Nachmittagen habe er jedoch keine weitere Unterstützung, die Langeweile überwiege. Unter anderem wegen der Langeweile sei der Familienvater vor elf Monaten zurück in die Türkei gegangen: „Papa wollte hier nicht leben. Er hatte keine Arbeit und keine Freunde“, sagt Yara Agît.

Ihr 48-jährige Vater habe in der Türkei als Labortechniker gearbeitet. Aus gesundheitlichen Gründen sei er dort aber schon in Rente gewesen, sodass er sich in Deutschland nicht mehr um eine Arbeitserlaubnis bemüht habe. Jetzt wohne er wieder in ihrem Herkunftsort Osmaniye und telefoniere regelmäßig mit ihr und den restlichen Familienmitgliedern in Deutschland.

Im Jahr 2024 sind laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 229.751 schutzbedürftige Menschen nach Deutschland gekommen. Davon sind 72,2 Prozent unter 18 Jahre alt. Die jüngeren Brüder von Yara Agît gehören dazu. Diese Kinder leben mit oder ohne ihre Familien zuerst in Erstaufnahmeeinrichtungen und dann, bis zu zwei Jahre, in sogenannten vorläufigen Einrichtungen. Vorläufige Einrichtungen wie die Gemeinschaftsunterkunft von Familie Agît.

Wie geht es den Kindern, in den Geflüchtetenunterkünften? Im Jahr 2023 hat UNICEF Deutschland gemeinsam mit dem Institut für Menschenrechte eine Studie veröffentlicht, die die Situation der Geflüchtetenunterkünften in Deutschland untersucht. Die Studie „Das ist nicht das Leben“ zeigt die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in den Unterkünften.

Sie erleben die häufig beengten Wohnverhältnisse als sehr belastend und wünschen sich mehr Privatsphäre. Außerdem beschreiben sie teils schlechte hygienische Bedingungen in den Unterkünften und wünschen sich mehr Möglichkeiten zum Spielen. Deutschland verpflichtet sich mit der UN-Kinderrechtskonvention seit 1992 zwar dazu, Rechte für Kinder umzusetzen, wie die Rechte auf Bildung, Gesundheit und Privatsphäre.

Das Fazit der UNICEF Studie ist jedoch, dass die Rechte der Kinder und Jugendlichen in Geflüchtetenunterkünften gravierend eingeschränkt sind und sie deshalb nicht gut in Deutschland ankommen können.

Frei zugänglicher Gemeinschaftsraum fehlt

Yara Agît verbringt ihre Nachmittage in der Bibliothek, wo sie in Ruhe ihre Deutsch-Hausaufgaben machen könne – „leider gibt es dafür in der Unterkunft keinen zusätzlichen Raum“, erzählt die 20-Jährige. Das Landratsamt Konstanz hat 2018 ein Integrationskonzept veröffentlicht und als Ziel im Bereich Wohnen festgehalten, dass es einen „gut ausgestatteten Gemeinschaftsraum“ für Nachhilfe oder Spielgruppen geben soll. Auch die aktuelle Verordnung über die Durchführung des baden-württembergischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sieht einen „abgetrennten Raum in ausreichender Größe und mit entsprechender Ausstattung” vor.

In diesem Raum sollen Kinder spielen und ihre Hausaufgaben erledigen können. Außerdem solle der Gemeinschaftsraum „in ausreichendem zeitlichem Umfang” für die Menschen offen sein. Die Realität sieht anders aus: Der zusätzliche Raum in der Unterkunft von Familie Agît werde nur einmal pro Woche durch das Landratsamt geöffnet, weiß Yara Agît. Das Konstanzer Landratsamt betont, dass es sich bei dem zusätzlichen Raum um einen Schul- bzw. Spielraum mit externen Angeboten für Geflüchtete handle und nicht um einen Gemeinschaftsraum, der frei zugänglich ist. Solch einen Gemeinschaftsraum gibt es in der Unterkunft von Familie Agît nicht.

Die Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ hat im Jahr 2016 bundesweite „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ veröffentlicht. Die im April 2021 aktualisierte Broschüre ist als Leitlinie zur Entwicklung und Umsetzung von unterkunftsspezifischen Schutzkonzepten gedacht.

So sollen unter anderem „unterschiedliche geschlechtersensible und altersangemessene Freizeitgestaltungen und Aktivitäten“ für Menschen wie Yara Agît und ihre Familie angeboten werden. Außerdem soll es kinderfreundliche Orte zur aktiven Unterstützung von Familien in den Geflüchtetenunterkünften geben. Bei Familie Agît gibt es einen Spielplatz hinter dem Haus. Zusätzlich verschickt eine Sozialarbeiterin wöchentlich Programmvorschläge per WhatsApp – wie etwa Veranstaltungen vom Café Mondial oder Workshops der Caritas Konstanz. „Sie schickt nur“, sagt Yara Agît und sei bislang bei keiner der nachmittags stattfindenden Veranstaltung gewesen. An den Nachmittagen übe sie Deutsch oder mache Sport mit Freund:innen.

Auch wenn in den bundesweiten Leitlinien zum Schutz von geflüchteten Menschen Rahmenbedingungen für eine diverse Freizeitgestaltung festgelegt sind, ist die Umsetzung nicht verpflichtend. Das betont auch Eva Parascandolo vom Bürgeramt der Stadt Konstanz: „Es sind Leitlinien, aber kein geltendes Recht.” Die Stadt sorge nur für die Rahmenbedingungen, damit Geflüchtete in Konstanz wohnen können. Trotzdem werde versucht, die größte Sozialverträglichkeit für die Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft herzustellen. Außerdem sei das Erdgeschoss, der Unterkunft, in welcher die Familie Agît lebt, noch nicht vollständig in Betrieb. Dort stehe weiterer Raum für Geflüchtete zur Verfügung, so Parascandolo. Die Stadt Konstanz bemüht sich also die bundesweiten Mindeststandards einzuhalten und Räume zu schaffen, in denen die geflüchteten Menschen ihre Freizeit verbringen können. Dennoch haben die Mitglieder der Familie Agît, wie der 15-jährige Umut Agît, an den Nachmittagen oft keine Beschäftigung.

80 Euro im Monat als Entlohnung für wöchentliches Putzen

Wir sehen bei unserem Besuch der Konstanzer Gemeinschaftsunterkunft den sogenannten Schul- bzw. Spielraum nicht von Innen und befinden uns weiterhin in dem Zimmer der Familie Agît. Die Zimmertür öffnet sich: Eine junge Frau mit großen Kopfhörern über den Ohren betritt den Raum und schaut uns neugierig an. „Das ist meine Schwester“, sagt Yara Agît. Beim Spazierengehen schaffe sie sich ihren eigenen Raum und komme so besser mit ihrer schon in der Türkei diagnostizierten Schizophrenie zu Recht. Freund:innen habe sie in Deutschland keine. Die 22-Jährige setzt sich zu uns auf eine der Schlafgelegenheiten.

Mutter Mira Agît erzählt mit Übersetzungshilfe durch ihre Tochter Yara Agît, dass sie gemeinsam mit ihrer älteren Tochter in Osmaniye bei Hochzeiten Geschirr gespült habe. In Konstanz verbringe sie ihre Nachmittage mit Einkaufen, Kochen und Aufräumen. Ihre sozialen Kontakte beschränken sich auf ihre Nachbar:innen in der Unterkunft. Zum Arbeiten reichen ihre Deutschkenntnisse noch nicht aus.

Die geflüchteten Menschen werden in Deutschland nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ auf die Bundesländer aufgeteilt. Der Königsteiner Schlüssel berechnet sich aus den Steuereinnahmen und der Fläche des Bundeslandes. Baden-Württemberg muss demnach rund 13 Prozent der nach Deutschland eingereisten Geflüchteten aufnehmen.

Das baden-württembergischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) regelt die Aufnahme in einem dreistufigen System.

Stufe 1: Die Geflüchtete kommen in die Erstaufnahmeeinrichtungen Baden-Württembergs.

Stufe 2: Ein weiterer Schlüssel berechnet den Anteil des Landkreises Konstanz an der Bevölkerung. Dementsprechend muss der Landkreis Konstanz in den ersten drei Monaten von 2025 insgesamt 93 Geflüchtete in vorläufigen Unterkünften unterbringen. Vorläufige Unterkünfte sind zum Beispiel Gemeinschaftsunterkünfte, wie die von Familie Agît.

Stufe 3: Die Menschen müssen nach Abschluss ihres Asylverfahrens, spätestens nach 24 Monaten, in ein Anschlussunterbringung im Landkreis Konstanz umziehen.

Die Mutter habe sich dazu bereit erklärt, die Gemeinschaftsküchen der Unterkunft zu putzen. Die Putzmittel bekommt sie dafür von der Unterkunft gestellt. Mira Agît sei pro Woche etwa drei Stunden mit dem Putzen der Küche beschäftigt und erhalte dafür 80 Euro im Monat. Das sind etwa sieben Euro für eine Stunde Putzen.2

Ist es rechtlich möglich, nur etwa sieben Euro pro Stunde bei einem bundesweiten Mindestlohn von 12,82 Euro zu zahlen? Tatsächlich. Das ist nämlich in Paragraph 5 des bundesweiten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) festgelegt. Der Jurist Kilian Umbach erklärt, dass die Beschäftigung der Geflüchteten in ihren Unterkünften nicht als Arbeitsverhältnis gilt und deshalb der weit unter dem Mindestlohn liegende Stundenlohn gesetzlich möglich ist. Diese Form der Bezahlung wird aber auch in anderen Bereichen genutzt. Recherchen von CORRECTIV haben gezeigt, dass die Lohnarbeit von Insassen in deutschen Gefängnissen ähnlich geregelt wird.

Kilian Umbach ist an der Universität Konstanz als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht von Professor Thym, LL.M. (London).

Mangelnde Hygiene trotz Schutzkonzept

Wie steht es um die hygienischen Bedingungen in der Unterkunft? Yara Agît berichtet, dass es 6 Toiletten und 6 Duschen für etwa 70-80 Menschen gibt. Gemäß Landratsamt Konstanz sind es 9 Toiletten und 10 Duschen für rund 50 Menschen. Wir sehen in der Unterkunft jeweils drei Toiletten und Duschen der Damen.

Außerdem wird vor Ort klar: Eine Dusche der Frauen ist unbenutzbar und eine der Männertoiletten sei seit etwa einem Jahr ebenfalls kaputt. Seife, Toilettenpapier und Hygieneartikel wie Tampons oder Binden müssen die Bewohner:innen selbst kaufen.

„Das kann man kritisieren, aber auch Bürgergeldempfänger:innen müssen Hygieneartikel selbst kaufen“, sagt der Jurist Kilian Umbach.

Für die Bewohner:innen gibt es drei Waschmaschinen, eine davon sei kaputt. „Weil viele Menschen hier zusammenleben“, seien die Gemeinschaftsräume trotz regelmäßigem Putzen schmutzig, erzählt Yara Agît. In den „Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ vom Bund heißt es, dass das Schutzkonzept einen Hygieneplan durch die Unterkunftsleitung haben muss. Das zuständige Landratsamt gibt aus „Schutz von Bewohnern und Mitarbeitenden“ keine Einblicke in das Konzept. Eva Parascandolo vom Bürgeramt Konstanz spricht von „sehr schönen Duschen und Sanitäranlagen.”

Enge Räumlichkeiten schränken Religionsausübung ein

Die Mutter Mira Agît füllt unaufgefordert unsere kleinen Teegläser nach. Gesprächspause. Die Schalen der Pistazien knacken beim Öffnen. „Almanya güzel, Heim zor“, seufzt Mira Agît auf Türkisch. Sie sagt damit, dass Deutschland schön, aber das Leben in der Gemeinschaftsunterkunft schwer sei. Es gebe immer wieder Konflikte zwischen den Bewohner:innen wegen Unstimmigkeiten beim Putzen.

Außerdem sei der etwa anderthalb Meter breite Flur ein Problem. Über den Flur geht Mira Agît, wenn sie Essen in der Küche zubereitet oder auf die Toilette. Genauso wie die rund 50 Nachbar:innen.

„Wenn ich mit der Wäsche im Arm zu den Waschmaschinen laufe und mir eine Person entgegenkommt, kann ich ihr nicht ausweichen, wir berühren uns“, übersetzt die Dolmetscherin für Mira Agît.

Gerade praktizierende Muslim:innen vermeiden aus religiösen Gründen Körperkontakt mit dem anderen Geschlecht. In den engen Räumlichkeiten sei das fast nicht möglich. Mira Agît belastet zusätzlich, dass sich immer wieder Personen über ihren autistischen Sohn beschweren. Der 8-Jährige sei sehr aufgeweckt und könnte nicht ausschließlich in ihrem Zimmer bleiben, sondern würde manchmal auch in dem Gang der Gemeinschaftsunterkunft herumrennen.

Wunsch nach Arbeit für mehr Unabhängigkeit

Was wünscht sich die in der Konstanzer Gemeinschaftsunterkunft lebende Familie? Die Tochter Yara Agît wünscht sich eine gute Arbeit und ein Haus für ihre Familie. In der Türkei hat sie ein Sportlehramtsstudium angefangen. Sport ist ihre große Leidenschaft, der sie auch in Deutschland nachgehen kann. In einem Sportverein trainiert sie zweimal die Woche mit Gleichaltrigen. Beruflich werde sie sich vermutlich umorientieren, denn „um hier zu studieren, brauche ich C1“, sagt Yara Agît. C1 ist das Deutschniveau für Fortgeschrittene. Das B1-Zertifikat hat Yara Agît gerade erst erhalten.

„Vielleicht kann ich eine Ausbildung zur Erzieherin oder im Krankenhaus machen“, überlegt sie.

Ihr 15-jähriger Bruder Umut Agît hat in der Türkei bereits als Mechaniker gearbeitet. Er erhofft sich in Zukunft eine eigene Werkstatt – „und dann werde ich es euch zeigen, wie ich arbeiten kann!“ sagt er mit Nachdruck. Mira Agît lächelt müde: „Ich will meinen Kopf ausruhen, wenn meine Kinder ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen.“ Ihr jüngster Sohn fängt wieder an, auf dem Bett herumzutollen. Sie nimmt ihn liebevoll und fest in den Arm.

- Die Namen im Text wurden von der Redaktion zum Schutz der betroffenen Personen geändert. ↩︎

- Korrekturhinweis: Die Angaben zur Bezahlung von Mira Agît waren im ursprünglichen Beitrag fehlerhaft. Wir haben die Information korrigiert und den Beitrag daher erneut hochgeladen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. ↩︎

Text

Fotos

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()