Ein Konzertabend in der Bodensee Philharmonie: Das Publikum strömt in den Saal, die Musiker:innen nehmen ihre Plätze ein, Instrumente werden vorbereitet, Stimmen füllen den Raum. Nach dem „a“ der Oboe und dem Einsatz des Konzertmeisters wird es leise, ehe Applaus den Dirigenten begrüßt. Mit einem Atemzug und einer Handbewegung setzt die Musik ein und das Konzil hallt vom Klang des Orchesters wider.

So oder so ähnlich könnte man sich die ersten Momente eines Klassikkonzerts vorstellen. Nur eine Sache fehlt. Beim Blick durch den Saal fällt auf, wie wenig junge Menschen im Publikum sitzen. Der Altersdurchschnitt der Besucher:innen würde wohl auf Mitte 50 fallen. Aber warum haben junge Menschen wenig Interesse an klassischer Musik?

Klassik als Nischenphänomen

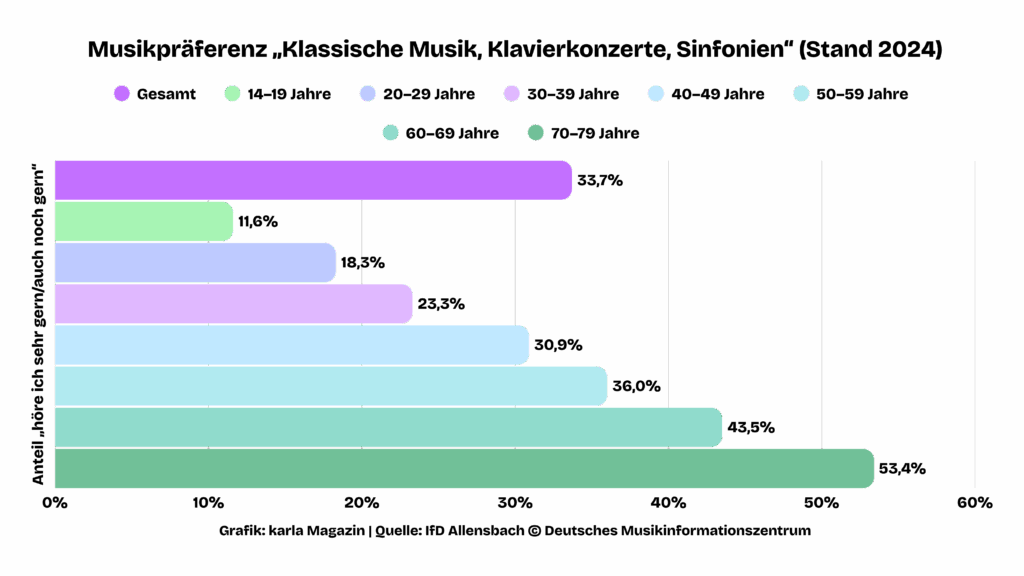

Wie viele Menschen in Deutschland klassische Musik noch gern hören, hat das Institut für Demoskopie Allensbach im Rahmen einer aktuellen Studie untersucht. Das Ergebnis: Knapp ein Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren zählt Klassik – also Sinfonien, Klavier- oder Orchesterkonzerte – zu seinem Musikgeschmack. Besonders beliebt ist das Genre bei älteren Menschen: Mehr als die Hälfte der über 70-Jährigen hört klassische Musik gern. Bei den 14- bis 19-Jährigen sind es dagegen nur 11,6 Prozent, bei den 20- bis 29-Jährigen 18,3 Prozent.

Die Zahlen bestätigen, was vielerorts spürbar ist: Ältere Menschen hören mehr Klassik. Doch heißt das im Umkehrschluss, dass Klassik keine Zukunft hat? Hans-Georg Hofmann, Intendant der Bodensee Philharmonie, sieht das anders: „Ich glaube, dass die Klassik an sich immer Menschen jeden Alters bewegen kann. Es ist eben nur die Frage, wie man sie erreicht.“ Genau daran arbeitet das Orchester, etwa mit Formaten für Schulen oder Kooperationen mit Jugendprojekten.

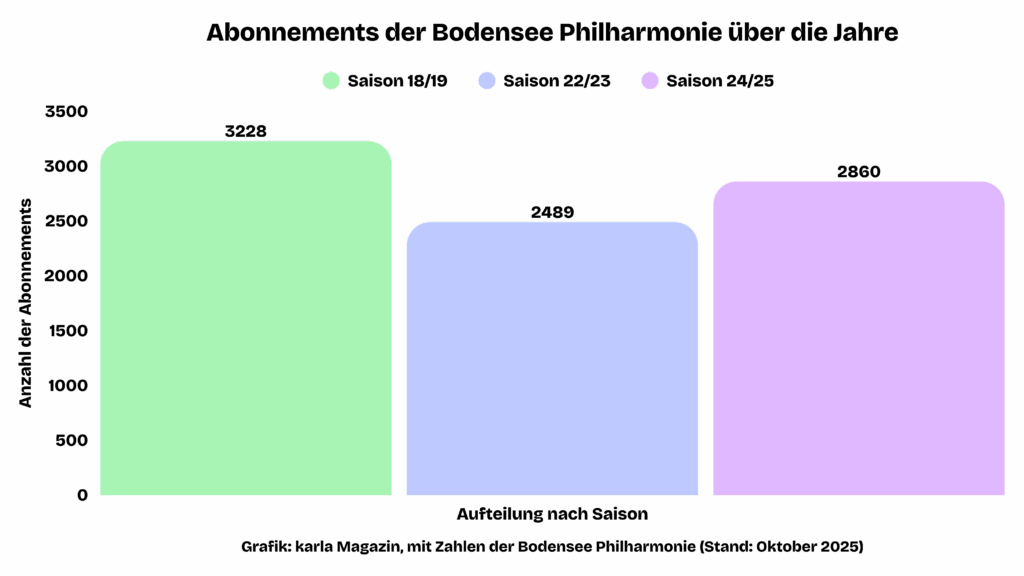

Trotz dieser Bemühungen spiegeln sich die demografischen Herausforderungen auch in den eigenen Besucher:innenzahlen wider. Sowohl die Abonnements als auch die Auslastung der Konzerte sanken bis November 2022 deutlich. Die Zahl der Abos ging von 3.228 in der Saison 2018/2019 auf 2.489 zurück – ein Minus von fast 23 Prozent. Zwar steigen die Zahlen in der Saison 2024/2025 wieder auf 2.8601, doch: Junge Menschen fehlen nach wie vor in den Konzertsälen.

Warum wenden sich junge Menschen ab?

Das Musikverhalten junger Menschen ist von gesellschaftlichen Veränderungen, etwa durch digitale Medien, geprägt. Der schnelle Konsum von Medien, der ständige Wunsch, nichts zu verpassen, auch bekannt als Fomo („Fear of missing out“), und fehlende Geduld für längere musikalische Werke können dazu führen, dass klassische Musik weniger attraktiv erscheint. Denn sie verlangt einem oft mehr Konzentration oder Zeit ab. Die Atmosphäre im klassischen Konzertsaal wirkt steif und wenig einladend, wenn man sie mit Events wie dem Campusfestival, einem Clubbesuch oder Veranstaltungen junger Kollektive vergleicht.

Hofmann, gibt zu, dass es dem klassischen Konzert daran mangele: „Am Ende ist Musik immer auch Bewegung. Und das ist etwas, was dem Publikum in den letzten beiden Jahrhunderten durch den Verhaltenskodex eines klassischen Konzerts verloren gegangen ist.“ Außerdem fügt er hinzu, dass man sich immer auch mit der Frage beschäftigen müsse, wie man gerade die jungen Menschen über die sozialen Medien erreichen kann: „das hat die Klassik eben leider ein bisschen verschlafen.“

Anna Egenolf studiert Literatur, Kunst- und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz und hört in ihrer Freizeit gelegentlich klassische Musik. Im Gespräch erzählt sie, dass sie das Live-Musik-Angebot in Konstanz allgemein als ausbaufähig betrachte:

„Bei Konzerten haben junge Menschen Spaß daran, mitzusingen oder mitzutanzen. Ein Besuch in der Philharmonie wird dann eher nicht in Erwägung gezogen.“

Eine Studie der Universität Düsseldorf zeigt, dass klassische Musik zudem häufig als elitär wahrgenommen wird, was persönliche Identifikation erschwert: Künstler:innen wirken für viele junge Menschen wenig zugänglich. Eine Ausnahme sind dabei junge Menschen, die selbst ein Instrument oder klassische Musik spielen.

Klassismus bezeichnet die Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Position in der Gesellschaft. Dabei werden Personen allein wegen ihres sozialen Status oder ihrer Klassenzugehörigkeit abgewertet und benachteiligt, was soziale Ungleichheit und Hierarchien verstärkt.

Klassismuskritik im Kulturbetrieb

Das Dossier „Kunst kommt von Können? – Klassismus im Kulturbetrieb“ von der Beratungsstelle für Diversität im Kulturbetrieb „Diversity Arts Culture“, das in Zusammenarbeit mit kultur_formen entstanden ist, trägt zur derzeitigen Debatte um Klassismus im Kulturbetrieb bei. Die 12 Beiträge des Dossiers geben einen Überblick, welche Perspektiven zu Klassismus im Kulturbetrieb bereits vorhanden sind, aber auch, wo es Leerstellen gibt. Die Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit Klassismus in der Klassik, dem Zusammenwirken von Klassismus und Ableismus, Klassismus in der Kulturellen Bildung, der aktuellen Rechtslage in Bezug auf klassistische Diskriminierung oder sie widmen sich künstlerisch dem Thema Klassismus.

Auch Anna Egenolf gibt ähnliches wieder. Meistens brauche sie einen persönlichen Bezug zur Klassik, damit sie sich diese erneut anhört. Viele Menschen hätten nur das Bild von der Klassik als „die da oben und das Publikum da unten“, was ein hierarchisches Verhältnis verstärken würde, erklärt Hofmann.

Die Klassik steht außerdem in Konkurrenz zu einer Vielzahl an Musikrichtungen und Freizeitangeboten, die oft niederschwelliger und einfacher zugänglich sind – vor allem, was die Kosten angeht. Egenolf erzählt, dass sie das Angebot der Bodensee Philharmonie öfters beim Vorbeigehen gesehen, es sie und ihre Freund:innen meistens aber nicht „gecatcht“ habe.

Dorothee Jacobs-Krahnen ist Gemeinderätin der Fraktion Freie Grüne Liste & GRÜNE Konstanz und engagiert sich als stellvertretende Vorständin der vhs Konstanz-Singen e.V. im Ruhestand. Auch sie nimmt die Probleme der Konstanzer Kulturlandschaft und vor allem der Bodensee Philharmonie wahr:

„Museen, Theater, Philharmonie oder die Einrichtungen der freien Kultur bereichern das Leben in unserer Stadt, werden teilweise aber nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung wahrgenommen. Gerade junge Menschen „fremdeln“ häufig mit klassischer Musik.“

Jacobs-Krahnen vermutet weiter, dass Musikbildung an Schulen keinen hohen Stellenwert habe und klassische Musik hauptsächlich im gut situierten Bildungsbürgertum an die eigenen Kinder herangetragen werde.

Können wir von Krise sprechen?

Das Orchester, welches vom Intendanten Hans-Georg Hofmann schmunzelnd als „Platzhirsch“ bezeichnet wird, ist seit Jahrzehnten ein kulturelles Aushängeschild für Konstanz und die Region, prägt das Musikleben und bietet vielfältige Bildungsangebote, wie etwa das eduART Programm, welches sich an die jüngsten Zuhörer:innen richtet. Angefangen mit Baby-Konzerten, über die Sitzkissen-Konzerte für Kinder ab drei Jahren, bis hin zu Familienkonzerten für Besucher:innen ab sechs Jahren.

Gleichzeitig sieht sich die Stadt Konstanz angesichts stagnierender Einnahmen und steigender Ausgaben mit zunehmenden finanziellen Engpässen konfrontiert. Bereits im Juni hatte Stadträtin Susanne Heiß (Freie Wähler) auf das strukturelle Defizit von jährlich rund 13 Millionen Euro hingewiesen, das den städtischen Haushalt erheblich belaste. Um wieder Handlungsspielraum zu gewinnen, werde daher verstärkt im Bereich der freiwilligen Leistungen gespart – darunter auch in der Kulturförderung.

Am 19. September verhängte die Stadtspitze dann eine Haushaltssperre. Anlass war die Veröffentlichung des zweiten Finanzberichts Ende Juli, der eine deutliche Verschärfung der Haushaltslage zeigte. „Das Defizit lag bei rund 19 Millionen Euro – eine Verschlechterung um 5,54 Millionen Euro im Vergleich zum Haushaltsplan“, teilte die Stadt mit. Hauptursachen seien ein Rückgang bei der Gewerbesteuer sowie geringere Einnahmen aus der Grundsteuer. Die Haushaltssperre soll mindestens bis Ende 2025 bestehen bleiben.

Welche Auswirkungen die Haushaltssperre auf die Kulturförderung in Konstanz haben wird, ist derzeit noch nicht im Detail absehbar. Fest steht jedoch: Kulturelle Angebote gehören zu den freiwilligen Aufgaben der Kommune – und geraten in angespannten Haushaltslagen besonders unter Druck.

„Die Kommune hat Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Also Bereiche, in die das Geld zuerst fließen muss“, erklärt Stadträtin Susanne Heiß.

Die Kulturförderung falle dagegen in den freiwilligen Bereich, weshalb dort zunächst Einsparungen vorgesehen seien. „Für eine Stadt mit fast 90.000 Einwohnern können wir uns so viel Kultur eigentlich fast nicht leisten“, so Heiß.

Der Konstanzer Kulturhaushalt sei mit den 24 Millionen Euro, die ihm zur Verfügung stünden, einer der größten, erzählt Heiß. Allein 16 Millionen fließen dabei schon in die Philharmonie, das Theater und die Museen der Stadt. Für andere kulturelle Angebote, die ein jüngeres Publikum vielleicht mehr ansprechen würden, bliebe so einfach weniger zur Verfügung. „Ein großer Zwiespalt“, bedauert die Stadträtin. Vor allem, da Angeboten wie beispielsweise dem Kulturladen (KuLa) oder dem Kulturkiosk Schranke bereits im Februar dieses Jahres Finanzierungen gestrichen wurden.

Die Stadt Konstanz steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. „Die städtische Finanzlage hat sich mit der Prognose zum zweiten Finanzbericht Ende Juli 2025 weiter verschärft“, teilt die Stadt im September mit. Das Defizit liegt demnach bei rund 19 Millionen Euro – rund 5,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehen. Hauptursache seien rückläufige Einnahmen aus der Gewerbe- und Grundsteuer.

Als Reaktion darauf hat die Stadtverwaltung am 19. September 2025 eine Haushaltssperre verhängt. Diese bedeutet, dass neue freiwillige Ausgaben grundsätzlich nicht mehr getätigt werden dürfen, sofern sie nicht zwingend notwendig oder rechtlich verpflichtend sind. Auch bereits geplante Projekte können davon betroffen sein. Die Sperre gilt zunächst bis Ende 2025.

Welche Leistungen es dennoch als Ausnahme von der Haushaltssperre geben soll, wird aktuell noch diskutiert (Stand 22. Oktober 2025).

Neue Formate als Lösung

Auch wenn die Bodensee Philharmonie derzeit vor Herausforderungen steht, bemüht sie sich trotzdem darum, ein breiteres und vor allem junges Publikum zu gewinnen. Mit diversen kreativen Angeboten wie der Exzellenzwoche oder der Veranstaltungsreihe „In Kontakt“ bringt sie Musik unter anderem an ungewöhnliche Orte: von Bauernhöfen bis unter Brücken.

Andrea Hoever, Leiterin der Musikvermittlung, betont in einer Pressemitteilung, dass es darum gehe, die Menschen in Konstanz direkt und persönlich zu erreichen:

„Das Ziel ist, dass wir eben nicht alles alleine entwickeln, sondern, dass die Menschen mit ihren Ideen auf uns zukommen.“, erläutert sie über die Zukunftsmusik.

Gisela Kusche, Stadträtin der FGL & GRÜNE Konstanz, die im Juni das „Unplugged“ Konzert unter der Schänzlebrücke besuchte, beschreibt die Veranstaltung als gelungenen Versuch, auch neues Publikum anzusprechen, obwohl die akustischen Bedingungen herausfordernd gewesen seien.

Neben solchen Formaten setzt die Philharmonie mit der Reihe „Xperiment“, Gesprächskonzerten und familienfreundlichen Angeboten weitere Impulse, um klassische Musik zugänglicher zu machen. Studentin Anna Egenolf sieht in Kooperationen, etwa mit dem Theater Konstanz, großes Potenzial, junge Menschen für die Philharmonie zu begeistern:

„Ich glaube, selbst wenn nur die Titel eine ‚modernere Note‘ bekommen, zum Beispiel wie beim Theater ‚Faust – der Tragödie nächster Fail‘, schaut man eher zweimal hin und informiert sich vielleicht nochmal.“

Auch Andrea Hoever sieht die Relevanz von solchen Kooperationen: „Wir müssen mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, damit wir gesehen werden.“

Am Ende des Konzertabends im Konstanzer Konzil erklingt der letzte Ton. Wie lange Abende in dieser Form noch möglich sein werden, ist derzeit unklar. Trotz verschiedener Bemühungen, ein jüngeres Publikum für klassische Musik zu begeistern, steht die Zukunft der Bodensee Philharmonie auch politisch auf einem unsicherem Fundament.

Mit der im September verhängten Haushaltssperre steht fest: Neue finanzielle Verpflichtungen dürfen derzeit nur in begründeten Ausnahmefällen eingegangen werden. Bestehende freiwillige Leistungen, zu denen auch die Orchesterfinanzierung zählt, werden unter Kostendruck geraten. In den kommenden Monaten wird der Gemeinderat entscheiden müssen, welchen Stellenwert die Philharmonie künftig in der Kulturstrategie der Stadt einnimmt und wie viel Spielraum Konstanz sich unter den angespannten Bedingungen noch für kulturelle Angebote leisten kann.

Klingt so die Zukunftsmusik?

- Stand: Oktober 2025 ↩︎

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()