Eigentlich ist es ganz einfach. Passieren unerwartete Dinge, müssen wir unsere Pläne ändern. Wir verschieben unsere Aufmerksamkeit, teilen unsere Ressourcen neu auf und passen uns der neuen Situation an. Genau das geschieht gerade auch in vielen Städten und Gemeinden. Nur auf einer viel größeren Ebene. „Klimakrise, Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiekrise überlagern sich gerade. Diese Gleichzeitigkeit der verschiedenen Krisen stellt viele Kommunen vor riesige Herausforderungen“, sagt Stephan Grohs, Professor für Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Uni Speyer.

Interessant ist für den Forscher dabei vor allem eins: Die großen Krisen sind globale Krisen, aber eben nicht nur: „Alles, was auf der Welt passiert, hat früher oder später Folgen auf der lokalen Ebene“, stellt Grohs fest. Zum Beispiel, wenn Geld, das für Zukunftsprojekte geplant war, jetzt in die Krisenbekämpfung fließt. Wenn Gestaltungsspielräume kleiner werden. Oder wenn sich kommunalpolitische Prioritäten in Folge globaler Ereignisse verschieben. Das hier ist eine Geschichte darüber, wie alles mit allem zusammenhängt und wie man aus dem Krisenmodus vielleicht auch wieder herauskommen kann.

Bodensee-Therme: Schließen oder nicht?

Ein Mittwoch im Oktober. Robert Grammelspacher steht an der Kasse der Bodensee-Therme. „Schön, dass wir uns heute hier treffen können“, sagt der Geschäftsführer der Konstanzer Bäderbetriebe zur Begrüßung. Noch vor vier Monaten wusste Grammelspacher nicht, ob die Therme in diesem Winter geöffnet sein würde. Der Krieg in der Ukraine und die verringerten Gaslieferungen aus Russland hatten zu Diskussionen darüber geführt, ob man die Therme angesichts der unsicheren Energieversorgungslage schließen sollte.

Der Grund dafür liegt in einer Zahl: 6.500. So viele Megawattstunden an Strom und Wärme verbraucht die Therme im Jahr – so viel, wie 384 Einfamilienhäuser (Wohnfläche: 130 Quadratmeter) im Schnitt pro Jahr verbrauchen. Diese Energie produzieren die Stadtwerke in eigenen Blockheizkraftwerken im Keller der Therme aus Erdgas.

Insofern war Robert Grammelspacher nicht überrascht, als in Zeiten möglicher Gasknappheit im Sommer die Schließungsidee auf den Tisch kam, um Energie und Kosten zu sparen. „Das Problem ist nur: Einen Betrieb wie eine Therme schließt man nicht mal eben per Knopfdruck und dann sind alle Kosten verschwunden“, erklärt der Bäder-Geschäftsführer.

„Die Kosten einer Schließung würden die kurzfristigen Einsparungen übertreffen.“

Robert Grammelspacher, Geschäftsführer der Konstanzer Bäderbetriebe

Je nach Dauer einer verordneten Schließung würde der Betrieb deshalb erstmal nur gedrosselt. Das Wasser aus den Becken würde nicht komplett abgelassen, um Schäden an den Fliesen durch Austrocknung zu vermeiden. Auch die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit dürften nicht zu stark sinken, sonst würden Gebäude und Technik angegriffen.

„Die Kosten einer Schließung würden die kurzfristigen Einsparungen übertreffen“, befürchtet Robert Grammelspacher. Außerdem wäre da auch noch die Frage: Was passiert bei einer Schließung mit den 40 Beschäftigten der Therme?

Tatsächlich ist das Ganze auch eine wirtschaftliche Frage: Würde die Therme geschlossen, fielen die Einnahmen sofort weg, die Kosten aber nur schleichend, weil man das Bad nicht über Nacht komplett stilllegen kann. Der gesamte Betrieb könnte in eine finanzielle Schieflage geraten und je nachdem, wie lange die Schließung dauerte, möglicherweise auch der Mutterkonzern, die Stadtwerke Konstanz.

Schließung bedeutet auch: Weniger Einnahmen und ein höheres Minus in der Kasse

Dazu kommt: Steigen die Defizite bei den Bädern, müsste zum Ausgleich zusätzliches Geld aus dem mit Steuermitteln gefüllten öffentlichen Haushalt kommen. De facto zahlen die Mehrkosten dann alle steuerpflichtigen Bürger:innen und Unternehmen der Stadt.

„Rein wirtschaftlich betrachtet müsste man von unseren drei Bädern die Therme also eigentlich als letztes schließen“, findet Grammelspacher. Weil die Therme das geringste Defizit der Bäder einfährt. Grammelspacher spricht hier von einem 100-prozentigen operativen Kostendeckungsgrad.

Weil die Bäder aber kein reiner Wirtschaftsbetrieb sind, sondern auch einen öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge haben, wurde die Reihenfolge möglicher Schließungen aufgrund von Gasknappheit im Juli umgekehrt: erst die Therme, dann das Hallenbad. Das erst in diesem Jahr eröffnete Schwaketenbad war von vornherein von diesen Überlegungen ausgenommen.

Das Schließungsszenario ist im Moment vom Tisch, die Gasspeicher in Deutschland sind voll. Die Konstanzer Bäder versuchen nun, auf ihre Weise mit der Situation umzugehen.

Eintrittspreise rauf, Wassertemperatur runter

Das Unternehmen hat die Eintrittspreise in die Therme erhöht (von 15 auf 17,50 Euro für das Tagesticket eines Erwachsenen) und die Wassertemperatur in den Thermalbecken leicht gesenkt (von 34 auf 33,5 Grad). Eine weitere Investition im Hinblick auf die Energieeinsparung sind sechs neue Umwälzpumpen, die den Stromverbrauch um sieben Prozent senken.

Trotzdem galoppieren die Kosten davon. Noch sei nicht absehbar, wie sich die vom Bund beschlossene Gaspreisbremse auf die Kommunen und ihre Bäder auswirke, aber: „Für 2023 rechnen wir mit einer Verdopplung unserer Energiekosten in der Therme auf insgesamt 1,6 Millionen Euro“, sagt Robert Grammelspacher.

Die Suche nach einer Nachfolge-Energie für Gas läuft eher schleppend: „Bis vor kurzem war die Produktion von Wärme und Strom durch gasbetriebene Blockheizkraftwerke die Technik der Wahl. Eine Umstellung geht bei so einem energieintensiven Betrieb wie einer Therme nicht von heute auf morgen, die Überlegungen dazu gibt es seit Jahren“, erklärt der Bäder-Geschäftsführer. Zum Beispiel: Die Prüfung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Therme laufe.

Ins Oktoberfestzelt ziehen bald Geflüchtete

Blickt man von der Therme quer über den See Richtung Klein Venedig, kann man dort ein großes weißes Zelt erkennen. Im Herbst wurde hier Oktoberfest gefeiert, ab Dezember sollen hier Geflüchtete einziehen. Der Landkreis richtet eine neue Gemeinschaftsunterkunft (GU) für neu ankommende Geflüchtete ein. Der Krieg in der Ukraine und die Konflikte in Ländern wie Iran, Syrien, Afghanistan spannen die Lage auch hier wieder an. Und führen dazu, dass sich die Prioritäten in der Kommunalpolitik erneut verschieben.

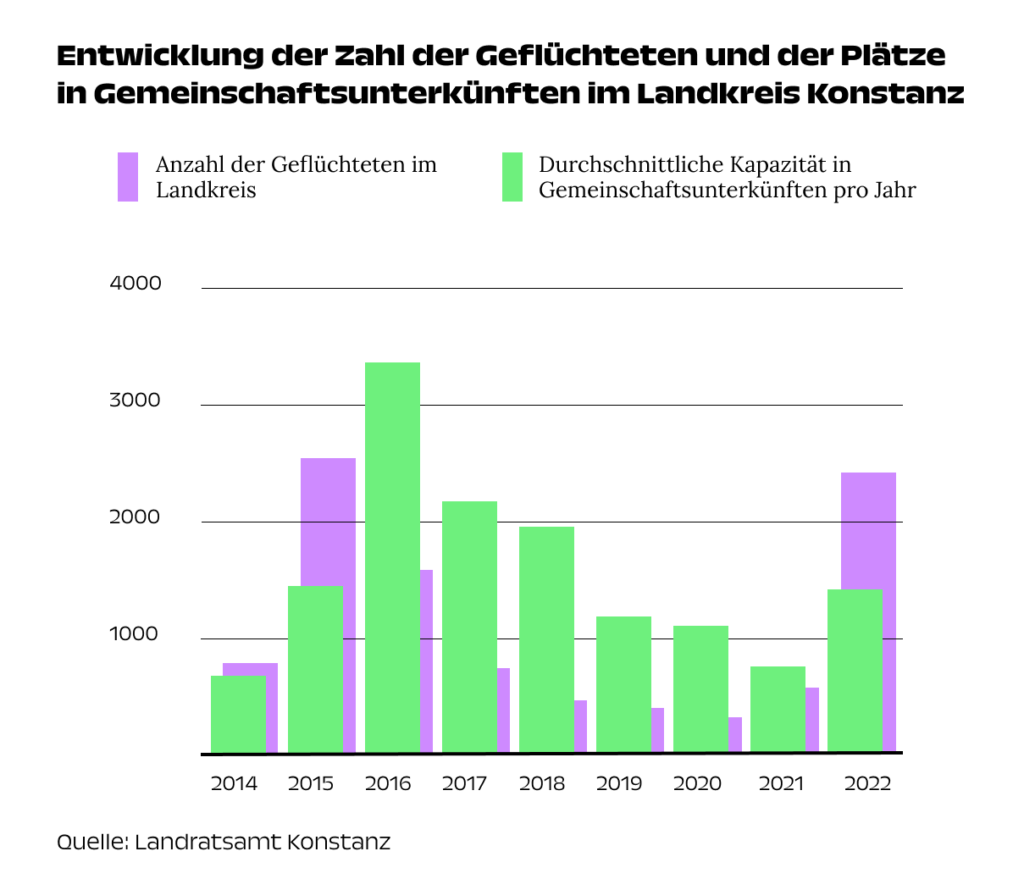

Turnhallen und andere Gebäude werden umgenutzt und neue Gemeinschaftsunterkünfte (und Anschlussunterbringungen) werden aufgebaut. Bis in den September 2022 überstieg die Zahl der Geflüchteten im Landkreis deutlich die Anzahl der Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften. Das zeigen Zahlen vom Landratsamt Konstanz: 2.446 Menschen, die zwischen Januar und September 2022 hierher kamen, standen nur 1.413 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften gegenüber.

Trotzdem steht bislang niemand auf der Straße: Ukrainische Geflüchtete kommen oft anderswo unter. Sie müssen nicht in den Sammelunterkünften starten. Zudem stehen inzwischen Notunterkünfte im Landkreis bereit: zum Beispiel in der Alten Stadthalle in Engen (132 Plätze) und der Kreissporthalle des BSZ Radolfzell (180 Plätze).

„Die Situation ist schwierig“, sagt Marion Mallmann-Biehler. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Save me“, der sich seit Jahren um Geflüchtete in Konstanz kümmert. Sie sieht mit Sorge, dass sich eine Zweiklassengesellschaft bei den Geflüchteten entwickelt: „Die Ukrainer:innen haben es in vielen Bereichen leichter. Sie müssen nicht in Gemeinschaftsunterkünfte, die Kinder dürfen in den Schulen eher in den regulären Klassen bleiben, während die übrigen Schulkinder der Geflüchteten oft in spezielle Flüchtlingsklassen eingewiesen werden. Das sorgt für Unmut“, beschreibt die Save-me-Vorsitzende die atmosphärische Lage.

Sie versucht zu vermitteln, sagt aber auch, dass wir bei aller Solidarität mit den Ukrainer:innen die anderen Geflüchteten nicht vergessen dürfen: „Sie haben teils nach jahrelangen Aufenthalten immer noch große rechtliche und auch gesundheitliche Probleme, bekommen oft nur Mindestlohn und können daher größere Beträge nicht bezahlen.“

Aktuell leben derzeit nach Zahlen der Stadt 3.270 geflüchtete Menschen in Konstanz. 1.100 davon stammen aus der Ukraine. Untergebracht sind sie folgendermaßen: 680 Personen in vorläufiger Unterbringung des Landkreises, 810 Personen in Anschlussunterbringung der Stadt Konstanz sowie 1.780 Personen selbstversorgt wohnend. Im Moment gebe es bei den Anschlussunterbringungen in Konstanz noch Kapazitäten, sagt die städtische Pressesprecherin Anja Fuchs. Aber: „Nach den jüngsten Zuwachsprognosen müssen auch wir befürchten, dass bis Mitte 2023 unsere bislang vorhandenen und geplanten Unterkunftskapazitäten erschöpft sein werden. Daher arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck daran, für diese Situation gerüstet zu sein.“ Bis Ende 2022 rechnet die Stadt monatlich mit 100 bis 120 neuen Geflüchteten, für 2023 werden durchschnittlich 60 bis 80 Personen monatlich erwartet.

Neben den Traumatisierungen von der Flucht seien viele Geflüchtete auch frustriert von den bürokratischen Hürden hier: „Stadt und Landratsamt haben sehr lange Bearbeitungszeiten durch die erhöhte Anzahl der Geflüchteten, die Zusammenarbeit insbesondere mit dem Landratsamt in der Abteilung Migration und Integration könnte deutlich besser sein“, findet Mallmann-Biehler.

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen hat auch die Arbeit bei „Save me“ verändert: Save me bietet nahezu täglich Sprachunterstützung, teilweise mit ukrainischen Kursleiter:innen. „Dieses Angebot haben wir seit dem Ukraine-Krieg verstärkt. Der Save-me-Treff montags (15 bis 17 Uhr) wird gut von allen Geflüchteten besucht, da es Beratung aller Art und vor allem eine Sachspendenausgabe gibt“, sagt Mallmann-Biehler.

„Alles ist besser, als die Leute in Turnhallen zu stecken.“

Marion Mallmann-Biehler, Vorsitzende von „Save me“

Das Beste wäre, wenn sich die Situation für alle Geflüchteten verbessere, findet Mallmann-Biehler. Stadt und Landkreis könnten zum Beispiel mehr dafür tun, leerstehenden Wohnraum besser zu erschließen. „Da passiert bislang zu wenig“, so Mallmann-Biehler. Dabei wäre das auch eine Chance: „Alles ist besser, als die Leute in Turnhallen zu stecken“, sagt die Save-me-Chefin.

Wie die Krisen die Schulen erfassen

Wer als junge:r Geflüchtete:r hier ankommt, der lernt irgendwann vielleicht auch Thomas Adam kennen. Zumindest dann, wenn er oder sie in eine der internationalen Klassen der Geschwister-Scholl-Schule kommt.

Thomas Adam ist der Schulleiter, drei internationale Klassen gibt es derzeit in seinem Schulverbund. Wie es so läuft? „Bislang besser, als ich gedacht hätte“, sagt er im Gespräch mit karla. „Aber wir sind trotzdem natürlich weit weg von sowas wie Normalität. Diese Situation ist auch für viele Kolleg:innen nach zwei Jahren Corona eine große Herausforderung“, so Adam.

Und das ist nicht die einzige Rückkopplung, die die Scholl-Schule von der globalen Ebene derzeit erlebt. Seit 2019 wird die Schule saniert – ein Großprojekt: Rund 28 Millionen sollte es mal kosten, inzwischen liegt die Summe bei mehr als 35 Millionen Euro.

Allgemeine Marktpreissteigerungen macht das zuständige Amt für Bildung und Sport für den Kostensprung verantwortlich. In Zeiten der Krise kommen solche Projekte gerne mal auf den Prüfstand. Aber angesichts des Baufortschritts und der Notwendigkeit der Sanierung haben sich Politik und Verwaltung dafür entschieden, das Projekt fortzuführen. 2028 soll es beendet sein.

Erweiterungsbau gekippt, aber wo sollen jetzt all die Schüler:innen hin?

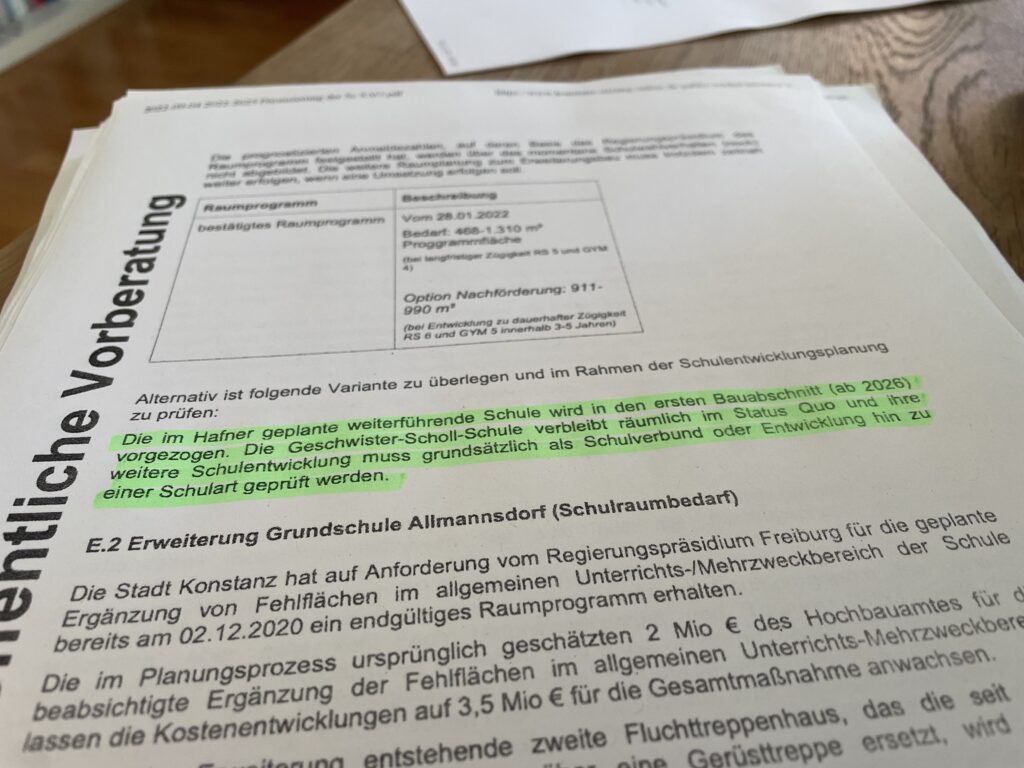

Anders ist es beim geplanten Erweiterungsbau der Geschwister-Scholl-Schule. Auch der ist mit Blick auf die rasante Entwicklung der Schüler:innen-Zahlen in Konstanz eigentlich notwendig, das in einer ersten Schätzung zwischen 13 und 15 Millionen Euro teure Projekt wurde aber aus finanziellen Gründen gekippt.

Stattdessen soll der geplante Bau einer neuen weiterführenden Schule im Neubaugebiet Hafner (hier sollen bis 2038 mehr als 3000 neue Wohnungen entstehen) auf 2026 vorgezogen werden, um dort mehr Platz für Konstanzer Schüler:innen zu schaffen. Einen offiziellen Beschluss gibt es zwar noch nicht, aber Verwaltung und Gemeinderat haben sich bereits weitgehend auf dieses Vorgehen verständigt.

„Ich weiß nicht, wie die Gesamtversorgung mit Schulraum für Konstanz funktionieren soll“, sagt Thomas Adam. „Unser Erweiterungsbau war meiner Kenntnis nach dafür gedacht, die Zeit zu überbrücken, bis der Hafner fertig gebaut ist. Wo jetzt die zusätzlichen Schüler:innen unterrichtet werden sollen, ist mir ein Rätsel. Das Geld für den Erweiterungsbau hätte man besser jetzt investieren sollen. Jedes Jahr, um die man eine solche Erweiterung rausschiebt, wird sie teurer“, so Adam.

Für den Schulalltag bedeutet das nun, dass die Scholl-Schule ihre Zukunft in den bestehenden Raumgrenzen planen muss: „Das wird organisatorisch und logistisch nicht ganz einfach, weil wir mit den zur Verfügung stehenden Flächen jonglieren müssen. Eine Konsequenz daraus ist, dass wir den Unterrichtsplan zeitweise umsortieren müssen. Dann gibt es ein Schulhalbjahr keinen Technik- oder Biologieunterricht, weil die Räume fehlen. Das müssen wir dann später nachholen“, beschreibt Thomas Adam eine der praktischen Konsequenzen.

„Es wird eng und ich bin gespannt, wie der wachsende Bedarf an Schulraum in den kommenden Jahren für Konstanz gedeckt werden soll.“

Thomas Adam, Schulleiter Geschwister-Scholl-Schule

Auch die große naturwissenschaftliche Sammlung der Schule müsste eigentlich ausgelagert werden, um Platz zu schaffen. Aber wohin, wenn die Räume fehlen? Thomas Adam hat die Situation akzeptiert: „Wir werden weiter improvisieren müssen, wie in den vergangenen zehn Jahren auch schon“, sagt er. Aber auf den Schulstandort Konstanz sieht er schwierige Zeiten zukommen: „Es wird eng und ich bin gespannt, wie der wachsende Bedarf an Schulraum in den kommenden Jahren für Konstanz gedeckt werden soll.“

Egal, welche globale Krise Konstanz packt, irgendwann geht es immer ums Geld. Und wenn es ums Geld geht in der Stadt, dann muss man früher oder später auch mit Uli Schwarz reden. Uli Schwarz ist der Kämmerer der Stadt und damit so etwas wie der oberste Kassenwart von Konstanz.

Die allgegenwärtigen Krisen haben bei ihm vor allem eine Erkenntnis geschärft: „Wir müssen sparen, damit wir in den nächsten Jahren handlungsfähig bleiben und all unsere Aufgaben und notwendigen Zukunftsinvestitionen erfüllen können.“

Steigen die Preise, dann steigen auch die Einnahmen der öffentlichen Kassen. Denn: Mit den Preisen steigen auch die Beiträge, die als Steuern abgeführt werden müssen. Ein Beispiel: Kauft man beispielsweise ein Auto, dessen Bruttopreis vom Hersteller von 30.000 auf 35.000 Euro angehoben wurde, ist der Staat mit 5590 Euro am Verkaufserlös beteiligt – das sind 800 Euro mehr als vor der Preisanhebung. Diese inflationsbedingten Mehreinnahmen bestätigt auch die aktuelle Steuerschätzung. Demnach können Bund, Länder und Gemeinden bis zum Jahr 2026 mit Steuermehreinnahmen von 126 Milliarden Euro rechnen. Aber: Den Mehreinnahmen stehen auch Mehrausgaben durch Preissteigerungen und Inflation gegenüber. Zudem: Nicht jede staatliche Ebene profitiert gleichermaßen davon. Im Grundgesetz ist präzise geregelt, wer in Deutschland aus welcher Steuer finanzielle Mittel erhält. Die meisten Steuern gehen dabei an den Bund. Die Gemeinden, also auch die Stadt Konstanz, bekommen die Einnahmen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und anteilig zum Beispiel aus der Einkommensteuer (15 Prozent) und der Umsatzsteuer (1,9 Prozent). Zusätzlich gibt es einen jährlich definierten Festbetrag, aktuell in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, aus dem Gelder in alle deutschen Gemeinden fließen. Bei der Gewerbesteuer übrigens erwartet der Konstanzer Kämmerer Uli Schwarz für 2023 höherer Einnahmen. Welche Steuern sonst noch bei den Gemeinden landen, hat das Bundesministerium für Finanzen hier zusammengefasst.

Schwarz, graue Haare, dunkles Sakko, von Haus aus Betriebswirt, ist nicht der Typ düstermalender Dramatiker, eher der nüchterne Analytiker. Exakt 15 Millionen Euro müssten gespart werden, sagt der Konstanzer Finanzchef. Damit im Ringen von Krisenbekämpfung und Zukunftsinvestition nicht immer die Zukunft das Nachsehen habe.

Dieses, wie Schwarz es nennt, „strukturelle Defizit“ ist entstanden, weil die Stadt in den vergangenen Jahren zu oft mehr ausgab, als sie einnahm. Das ging lange irgendwie gut, aber jetzt mit all den gleichzeitigen Krisen, Zusatzkosten und Verteuerungen überall wird deutlich: Das geht nicht mehr lange gut.

„Wir müssen sparen, damit wir in den nächsten Jahren handlungsfähig bleiben.“

Uli Schwarz, Kämmerer der Stadt Konstanz

Schwarz’ Rezept dagegen: Neun Millionen Euro durch Mehreinnahmen generieren und weitere sechs Millionen Euro über Einsparungen erreichen. Einerseits also Steuern und Gebühren hoch setzen (die geplante Erhöhung der Grundsteuer würde für Eigentümer:innen einer 3-4-Zimmerwohnung rund drei bis vier Euro mehr im Monat bedeuten), andererseits bisherige Leistungen gegenüber Vereinen beispielsweise kürzen.

Nichts davon ist populär. Aber der Kämmerer hat eine klare Haltung: „Wenn wir nicht mehr einnehmen, würde das bedeuten, wir müssten noch mehr sparen, und das würde bedeuten, dass wir vielleicht eine unserer Kultureinrichtungen schließen oder unsere Qualitätsstandards bei der Kindertagesbetreuung runterschrauben müssten. Deshalb halte ich die Steuererhöhung für die bessere Wahl“, so Schwarz.

Ist Haushaltspolitik also letztlich die Wahl des geringeren Übels? Klar, das sei oft ein Abwägungsprozess, sagt Schwarz: „Wie viele Schulden nehmen wir auf? Was finanzieren wir jetzt und was vielleicht später? Im Kern geht es dabei auch immer um die Frage, wie wir die Lasten generationengerecht verteilen können.“

Raus aus dem Defizit: Steuern rauf, Zuschüsse an Vereine runter

Insgesamt sei die Planbarkeit des Haushalts deutlich schwieriger geworden angesichts all der Krisen, sagt Schwarz. Weil auch nicht immer sofort klar sei, wie viel von den vereinbarten Bundeshilfen die Kommunen tatsächlich erreicht. Was beispielsweise von den 4,25 Milliarden Euro zugesagten Zusatzhilfen des Bundes für Länder und Kommunen für die Flüchtlingsunterbringung am Ende in Konstanz ankommt oder wie sich die Gaspreisbremse auf Kommunen auswirkt, das ergebe sich oft erst Wochen nach der Verkündung der Nachricht.

Trotz dieser Unsicherheiten muss der Haushalt für das Jahr 2023 noch im Dezember verabschiedet werden. Die Verteilungskämpfe laufen bereits: Die Sportvereine mobilisieren ihre Mitglieder gegen die angekündigten Kürzungen, die politischen Ausschüsse ringen um Kompromisse. Am Ende aber wird es Entscheidungen brauchen. „Wir könnten vielleicht jetzt noch ein bis zwei Jahre weitermachen wie bisher, aber dann wird es uns in spätestens drei Jahren massiv treffen. Deshalb brauchen wir jetzt politische Entscheidungen, um gar nicht erst in eine Abwärtsspirale hinein zu kommen“, meint Uli Schwarz.

Es gibt Unterschiede, aber auch so etwas wie ein Krisenmuster

Was heißt das jetzt alles für die Krisenkompetenz von Kommunen?

„Erstmal vielleicht, dass es in der Beurteilung einen Unterschied macht, ob eine Krise überraschend auftaucht wie die Corona-Pandemie oder ob eine Krise lange gar nicht als Krise erkannt und deshalb vernachlässigt wird wie bei der Klimakrise“, sagt der Verwaltungswissenschaftler Stephan Grohs.

Trotz aller Unterschiede hat er so etwas wie ein Krisenmuster ausgemacht: „Das Geld wird knapp, die Kommune steht vor einer Aufgabe, für die sie zu geringe Kapazitäten hat, und es fehlt ihr auch am spezifischen Know-how der Problemlösungskompetenz“, erklärt der Forscher.

Kommen solche Momente zusammen, spitze sich die Krise oft zu, sagt Grohs. So sei es jedenfalls bei der Geflüchteten-Krise 2015 und auch bei Corona gewesen: Plötzlich standen Kommunen vor einer Aufgabe, für die sie zwar Verantwortung haben, diese aber lange Zeit nicht wirklich wahrnehmen und auf einmal im größeren Umfang bearbeiten mussten.

Sowohl in den Gesundheitsämtern als auch in den Migrationsämtern habe es damals an notwendiger Kapazität und Kompetenz gefehlt. „Auch weil manche Städte und Gemeinden in den Jahren zuvor leichtfertig Kompetenzen abgebaut haben“, sagt Grohs.

Was heute falsch ist, kann gestern noch richtig gewesen sein

Sind die Städte also selbst Schuld, wenn sie in Krisen schlittern? „Ganz so einfach ist es nicht. Denn: Wie viel Kapazität, zu welchem Zeitpunkt für welche Aufgabe notwendig sein wird, das ist in vielen Bereichen nicht vorhersehbar“, erläutert der Politikwissenschaftler. Mit anderen Worten: Der Stellenabbau in Verwaltungen, der einem heute falsch vorkommt, kann vor Jahren noch richtig gewesen sein.

„Kommunen müssen ja auch rechnen. Wie viel Sinn ergibt es, Strukturen aufrechtzuerhalten, die man vielleicht in 15 Jahren braucht? Ein Beispiel: Gesundheitsämter werden jetzt aufgestockt, aber wenn wir wieder in eine Phase kommen, in der Pandemien gerade keine große Rolle spielen, wird man schnell zu der Debatte kommen, dass diese Behörden überausgestattet sind.“

Wie Städte und Gemeinden krisenfester werden können

Was können Städte und Gemeinden also tun, um krisenfester zu werden? Grohs rät dazu, noch stärker auf städteübergreifende Kooperationen zu setzen und in den Verwaltungen Querschnittressorts anzulegen, um die Aufgaben, die mehrere Ämter betreffen, besser lösen zu können sowie Kompetenzen in der Kommune nicht unnötig an Dritte abzugeben.

Gar nicht so einfach, wenn die großen globalen Krisen die Spielräume der Kommunen ohnehin schon einengen. Und sich irgendwann eine Krisenspirale ergibt: Der demografische Wandel und die jahrelange fehlende Wohnungsbaupolitik befeuern den Fachkräftemangel, der die Bewältigung künftiger Krisen weiter verschärft. Alles hängt mit allem zusammen.

Deshalb noch ein Rat vom Kommunalpolitik-Experten Stephan Grohs: „Ich würde jetzt vor allem auf die Bereiche Bildung und Jugendhilfe achten. Spätfolgen aus den Coronajahren sind absehbar und da wäre es schlau, jetzt schon Kompetenzen aufzubauen, damit sie da sind, wenn man sie braucht.“

Konstanz‘ langer Weg zur Energiewende

Mit Goldmedaille in die Klimakatastrophe

Du willst mehr karla?

Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()